在任何報刊亭,那標志性的黃色邊框都能一眼吸引你的目光。一個多世紀以來,《國家地理》雜志封面憑借驚艷的野生動物攝影與人文探索內容,將讀者帶往地球各個偏遠角落。

這些封面不只是雜志設計的載體,更像是一扇扇窗口 —— 透過它們,人們能看到環保事業的推進、科學領域的新發現,以及獲獎攝影師定格的自然界震撼瞬間。

每一張封面都藏著一段關于探險報道與環保倡導的故事。從記錄瀕危物種到呈現考古發現,這些圖像重塑了我們對地球生物多樣性與文化遺產的認知方式。

本指南將深入解析讓《國家地理》封面極具吸引力的視覺敘事技巧、色彩理論原則與平面設計原理,帶你了解字體選擇與視覺層次如何產生雙重影響力:既提升公眾環保意識,又推動雜志在報刊亭的銷量。

《國家地理》雜志封面精選

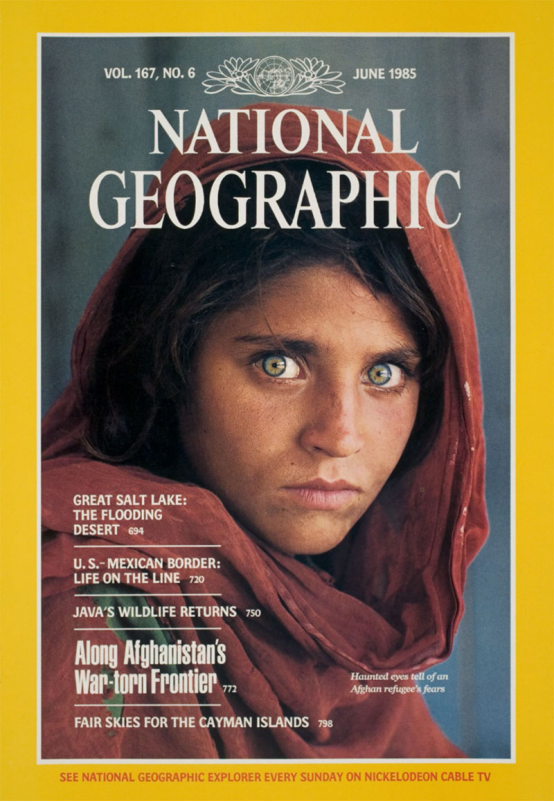

阿富汗少女(1985 年 6 月)

1984 年,史蒂夫?麥柯里在巴基斯坦納西爾巴格難民營拍下了 12 歲的沙爾巴特?古拉。她那雙極具穿透力的綠色眼眸,成了《國家地理》最廣為人知的攝影作品。

視覺元素與構圖

直接的眼神交流瞬間建立起視覺焦點連接;紅色頭巾與橄欖色皮膚形成鮮明對比;綠色虹膜則與頭巾面料構成相似色搭配,讓畫面更具和諧感。

歷史背景與意義

照片出版時,蘇阿戰爭正處白熱化階段,350 萬難民流離失所。這張封面不僅創下空前發行量,更奠定了雜志以人文為核心的編輯方向。

主題專業性

作品真實記錄了 20 世紀 80 年代戰亂期間,巴基斯坦東部普什圖族難民的生活狀況,拍攝地點為靠近阿富汗邊境的納西爾巴格難民營。

技術制作細節

拍攝設備為尼康 FM2 相機、尼克爾 105 毫米鏡頭,搭配柯達克羅姆 64 膠片;印前處理由喬治亞州圖形藝術服務公司完成,印刷質量始終符合最高編輯標準。

遺產與影響

它引發了關于紀實攝影倫理的討論,原版照片拍賣價高達 17.89 萬美元,還被全球多所新聞攝影院校納入教學內容。

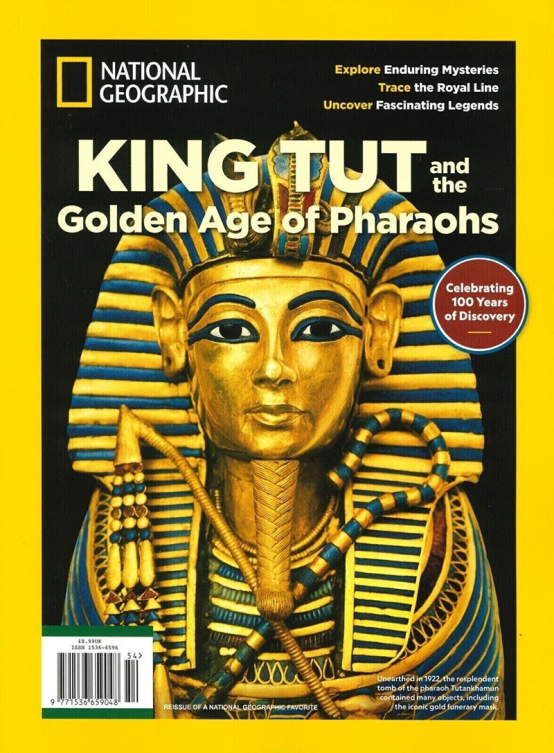

圖坦卡蒙黃金面具

1925 年,霍華德?卡特發現了這件重達 22.6 磅的黃金喪葬面具,《國家地理》多期封面都曾展示過這件考古珍品。

視覺元素與構圖

面具由 23K 黃金打造,鑲嵌青金石,對稱設計遵循古埃及神圣比例;特殊燈光布置既捕捉到黃金的金屬光澤,又清晰呈現了面具上的精美細節。

歷史背景與意義

這一發現引發 20 世紀 20 年代 “埃及熱”,卡特花 10 年時間為出土的 5398 件文物分類記錄,徹底革新了考古學記錄標準。

主題專業性

面具體現新王國時期(公元前 1332 - 公元前 1323 年)工藝水平,出土于盧克索帝王谷,面具上的象形文字銘文遵循《亡靈書》第 151 章規范。

技術制作細節

肯尼斯?加勒特采用高分辨率數字成像技術,捕捉文物微觀細節;得益于博物館合作,攝影師獲得了受控環境下的拍攝權限。

遺產與影響

奠定了《國家地理》在考古領域的權威地位,影響了流行文化中埃及元素的呈現方式與博物館展覽標準。

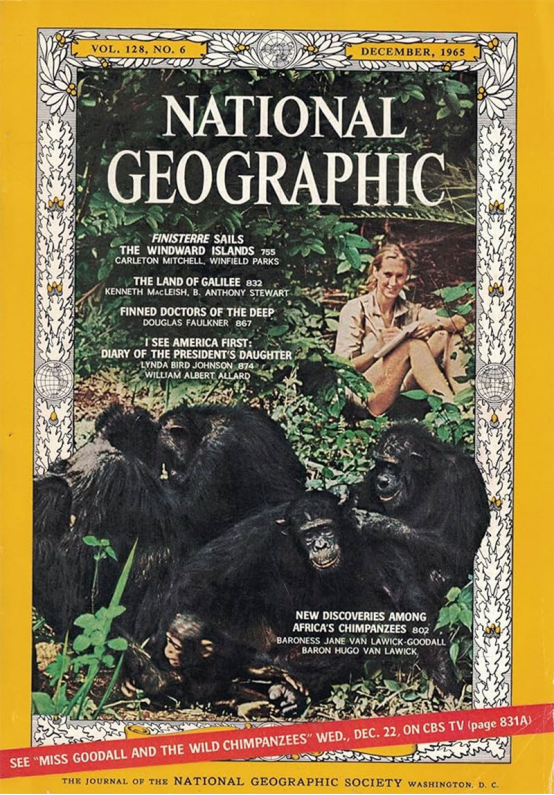

簡?古道爾與黑猩猩(1965 年 12 月)

雨果?范?勞維克記錄了簡?古道爾在坦桑尼亞貢貝溪的開創性靈長類研究,這是簡?古道爾首次登上雜志封面,為野生動物紀錄片樹立了新標桿。

視覺元素與構圖

自然光真實捕捉了人與黑猩猩的互動場景;大地色調配色突顯非洲森林的原生態;人物與黑猩猩的近距離構圖,體現出簡?古道爾已被黑猩猩群體接納。

歷史背景與意義

該研究挑戰了 “只有人類會使用工具” 的科學理論,1962 年《國家地理》基于此制作首部紀錄片,開啟了雜志涉足紀錄片領域的先河。

主題專業性

在貢貝溪國家公園的研究中,團隊記錄了黑猩猩(學名:Pan troglodytes)的行為模式;盡管簡?古道爾無學術背景,但在路易斯?利基指導下,研究獲科學界認可。

技術制作細節

用 16 毫米膠片累計拍攝 65 小時以上素材;為真實記錄黑猩猩生活,采用耐心觀察法,最大限度減少人類對其的干擾。

遺產與影響

影響了一代又一代靈長類動物學家與環保人士,為野生動物研究確立了長期野外觀察的記錄標準。

大白鯊躍出水面

《國家地理》的鯊魚攝影捕捉到了這種頂級掠食者捕獵時的激烈瞬間,多期封面以海洋環保為主題展示大白鯊形象。

視覺元素與構圖

高速攝影定格大白鯊躍出水面的瞬間,畫面在展現掠食者力量的同時,與海洋環境形成動態平衡;水下視角打造出獨特視覺層次。

歷史背景與意義

這些報道改變了公眾對鯊魚的認知 —— 從恐懼轉向保護,報道發布后,支持建立海洋保護區的呼聲顯著提升。

主題專業性

研究地點包括南非海豹島與美國加利福尼亞法拉隆群島,在大白鯊(學名:Carcharodon carcharias)捕獵季節,詳細記錄其行為。

技術制作細節

籠潛拍攝時,水下防護裝置保護相機;通過較快快門速度,捕捉大白鯊躍出水面的動態細節。

遺產與影響

推動水下攝影技術發展,對全球海洋環保立法與鯊魚保護行動產生積極影響。

南極帝企鵝

南極探險攝影展現了帝企鵝(學名:Aptenodytes forsteri)在惡劣冬季的群居生活,多期封面聚焦帝企鵝生存行為與氣候變化對其的影響。

視覺元素與構圖

畫面留白突出帝企鵝在雪地背景下的剪影;帝企鵝群體形成的重復排列圖案,展現其整齊劃一的行為特征。

歷史背景與意義

報道為《南極條約》框架下的環保工作提供支持,發布時科學界對極地氣候變化的研究正日益關注。

主題專業性

研究團隊考察羅斯海與威德爾海的帝企鵝棲息地,記錄其繁殖周期;研究獲英國南極調查局與麥克默多站的科學協作支持。

技術制作細節

在零下 40 華氏度(約零下 40 攝氏度)極端低溫中,拍攝設備仍能正常工作;配備特制電池加熱系統,保證長時間拍攝續航。

遺產與影響

推動極地攝影技術進步,對南極環保政策制定與氣候變化研究資金投入產生積極影響。

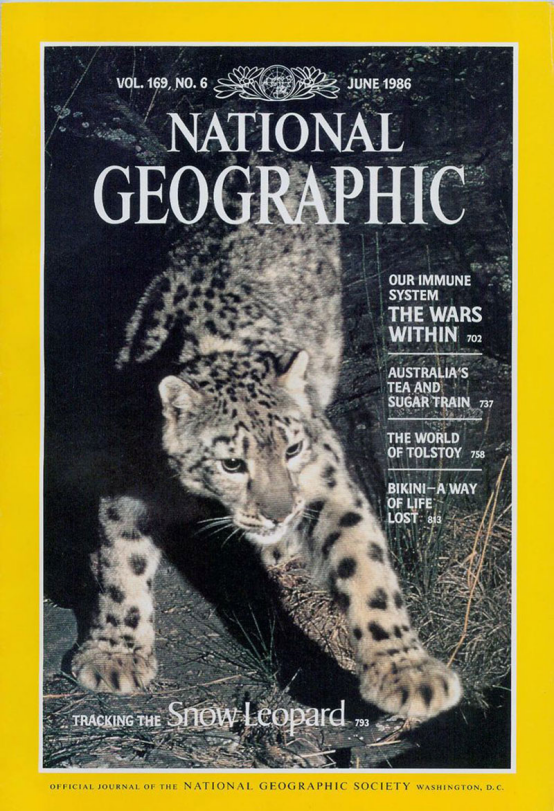

高山雪豹

在中亞高原拍攝的雪豹(學名:Panthera uncia)照片,展現了這種神秘掠食者對高海拔環境的適應能力,研究團隊通過多次探險記錄其生活習性。

視覺元素與構圖

巖石地形的自然紋理與雪豹偽裝皮毛相得益彰;高山的宏偉尺度,突顯雪豹棲息地的偏遠荒涼。

歷史背景與意義

報道提高了公眾對雪豹種群減少問題的關注,發布時正值國際社會就雪豹保護協議談判的關鍵期。

主題專業性

研究范圍涵蓋喜馬拉雅山脈、阿爾泰山脈與興都庫什山脈;除直接觀察外,還用相機陷阱技術輔助記錄雪豹活動。

技術制作細節

高海拔拍攝需遵循嚴格的高原適應流程;寒冷天氣下的電池管理是長時間野外拍攝的關鍵。

遺產與影響

確立高海拔野生動物攝影標準,對分布在 12 個國家的雪豹保護行動起到推動作用。

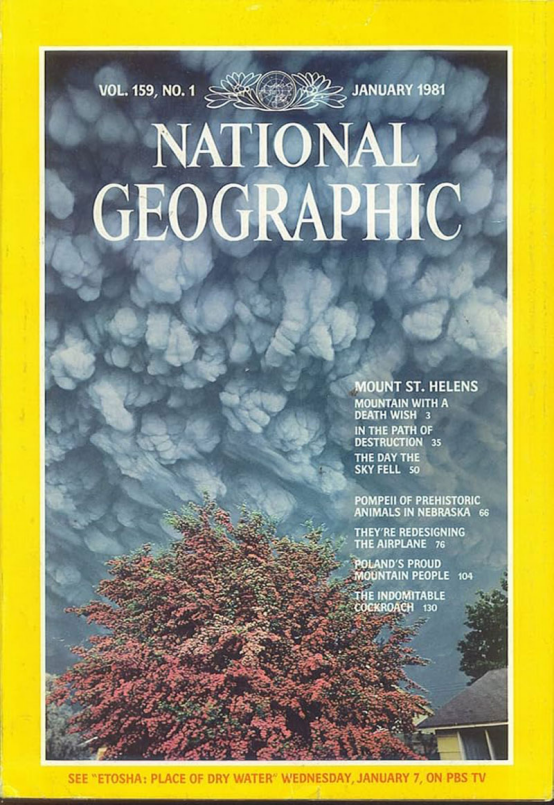

圣海倫斯火山噴發(1981 年 1 月)

1980 年 5 月 18 日,美國華盛頓州圣海倫斯火山發生災難性噴發,這些攝影作品記錄了這一重大地質事件,航拍照片展現了火山力量與環境恢復過程。

視覺元素與構圖

火山灰云在天空中形成的形態,為畫面增添強烈動態感;黑灰色單色配色,突顯噴發造成的破壞規模與對大氣的影響;通過地形取景,對比噴發前后地貌變化;火山碎屑在原森林區域形成自然紋理圖案。

歷史背景與意義

報道發布于噴發后 8 個月(災后恢復評估期),為地質研究資金投入與火山監測系統改進提供支持;科學記錄推動火山災害預測模型發展,公眾對地質學興趣升溫,全國地質學教育項目報名人數顯著增加。

主題專業性

記錄了面積達 230 平方英里(約 595.7 平方公里)的火山側向噴發區域,火山位于華盛頓州卡斯卡德山脈,地理坐標為北緯 46.1912 度、西經 122.1944 度;地質分析揭示巖漿房坍塌機制,環境影響研究追蹤不同海拔區域生態系統恢復模式。

技術制作細節

航拍需專業飛機導航以避開禁飛區,同時采取防護措施防止火山灰損壞相機;高分辨率印刷清晰呈現火山灰顆粒細節,通過多次曝光記錄噴發時序過程。

遺產與影響

確立火山災害攝影標準,影響美國地質調查局監測流程與預警系統發展;被全球多所地質學課程納入教學內容,現代火山旅游業也參考了這些原始記錄。

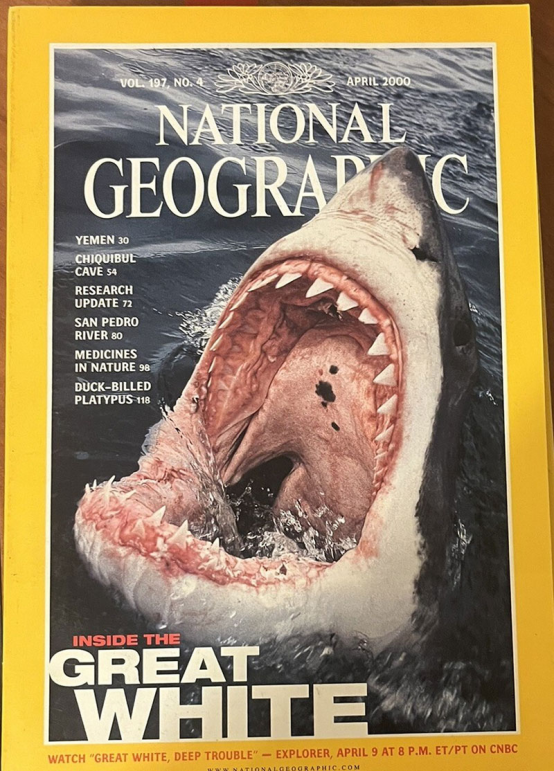

大白鯊(2000 年 4 月)

這一期對大白鯊(學名:Carcharodon carcharias)的報道,展示了突破性水下攝影技術與鯊魚行為研究成果,多次探險記錄均強調海洋環保主題。

視覺元素與構圖

水下視角將視覺焦點集中在大白鯊身上,突顯其力量;海洋藍色背景利用色彩理論營造深邃空間感;躍出水面的畫面展現頂級掠食者的動態特征,通過鯊魚與人類的體型對比,突顯物種的宏偉。

歷史背景與意義

報道發布時,公眾對鯊魚種群減少的關注正日益升溫,它改變了公眾對鯊魚的認知(從恐懼到保護);發布后,支持建立海洋保護區的呼聲進一步提高,鯊魚行為研究的科研資金大幅增加。

主題專業性

研究地點包括南非海豹島與美國加利福尼亞法拉隆群島;記錄大白鯊的捕獵策略與遷徙模式,通過標記技術追蹤個體鯊魚在不同大洋盆地的活動;種群研究顯示,大白鯊數量正大幅減少,亟需保護。

技術制作細節

籠潛拍攝時,水下防護裝置讓攝影師能近距離接近鯊魚;高速自動對焦技術捕捉鯊魚快速移動瞬間;特制閃光燈穿透深水環境,保證拍攝效果;制定嚴格安全預案,配備經驗豐富的潛水指導與應急流程。

遺產與影響

推動水下掠食者攝影技術發展,對全球鯊魚保護立法與海洋保護區建立產生積極影響;反捕鯊鰭運動借鑒這些影像資料,生態旅游業也在環保與經濟收益間實現平衡。

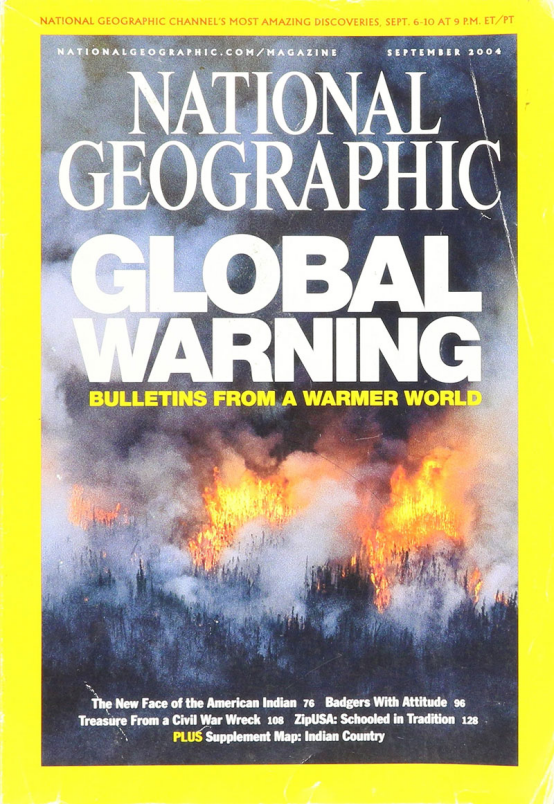

氣候變化特刊(2004 年 9 月)

這一特刊對全球變暖的報道,包含全面的氣候科學分析與環境影響可視化呈現,多位攝影師聯手展示了全球氣候變化的影響。

視覺元素與構圖

衛星圖像從地球尺度展現氣候模式;溫度數據可視化運用色彩心理學增強信息沖擊力;冰川退縮照片通過延時對比,展現變化過程;環境破壞影像引發強烈情感共鳴。

歷史背景與意義

特刊發布時,科學界對氣候變化的共識正逐步形成(早于重大國際氣候協議談判);通過整合同行評審研究成果,確立了雜志在氣候科學領域的權威;報道后,公眾對氣候變化的看法明顯轉變。

主題專業性

研究涵蓋北極冰層融化、珊瑚白化、物種遷徙等,對冰川退縮的記錄精確到具體坐標;溫度記錄顯示過去幾十年全球變暖趨勢加速,還記錄了氣候變化對全球主要生物群落的生態破壞模式。

技術制作細節

跨多地探險拍攝需周密后勤規劃;特制設備能在極端溫度下正常工作;數據可視化技術將復雜氣候模型轉化為易懂圖像;信息圖表設計有效傳達科學成果。

遺產與影響

對國際氣候政策討論與資金投入方向產生重要影響,多所教育機構將其納入多學科教學;報道后環保項目獲更多支持,現代氣候傳播策略也借鑒了這種呈現方式。

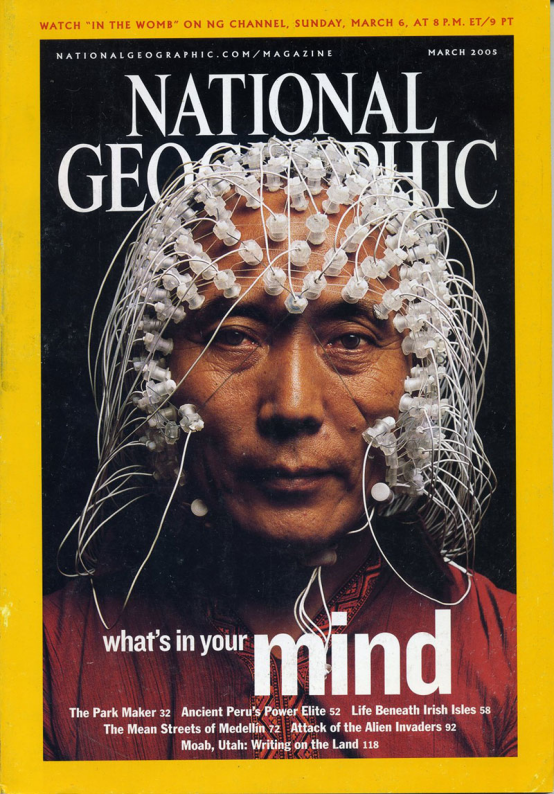

“大腦” 特刊(2005 年 3 月)

這一特刊對神經科學的探索,聚焦前沿大腦研究與意識科學,通過醫學攝影和腦部成像技術展示科學突破。

視覺元素與構圖

腦部掃描圖像形成復雜視覺層次;神經網絡可視化運用色彩理論輔助科學傳播;醫學攝影在保證科學準確性的同時,建立與讀者的情感連接;腦部成像的對稱構圖突顯解剖學精確性。

歷史背景與意義

特刊發布時,神經科學研究正快速發展,為腦部研究資金增加與公眾關注提供支持;通過通俗的科學傳播,醫學突破獲更廣泛認可,心理學和神經科學專業招生規模擴大。

主題專業性

研究涵蓋頂尖神經科學家成果與前沿腦部成像技術,研究地點包括全球多家主要研究機構;意識研究探索哲學與科學邊界,心理健康研究關注社會挑戰與治療技術進步。

技術制作細節

醫學攝影需在無菌環境下進行;整合腦部成像技術需專業技術支撐;科學插畫簡化復雜神經學概念;色彩編碼系統優化信息層次,便于理解。

遺產與影響

推動科學傳播攝影標準提升,對神經科學教育與公眾對腦部研究的認知產生積極影響;心理健康宣傳借鑒其傳播方式,現代腦部研究可視化技術也在此基礎上創新。

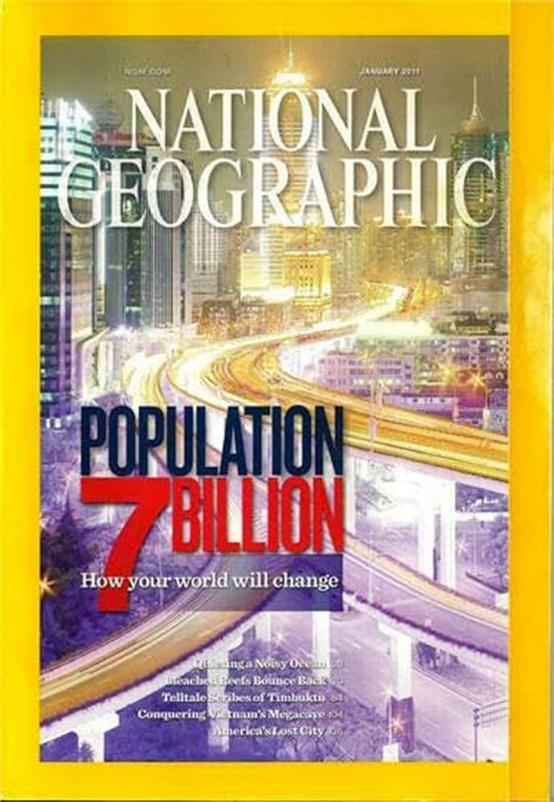

全球人口 70 億(2011 年 1 月)

這一報道記錄了全球人口達 70 億的重要里程碑,探討人口增長對地球的影響與可持續發展挑戰,通過多組人文攝影展示全球文化多樣性。

視覺元素與構圖

人群攝影突顯人口密度與規模;不同文化的影像彰顯人類多樣性與傳統習俗;城市攝影中重復的建筑和人群圖案,體現人口集中的影響;資源可視化圖像直觀呈現可持續發展挑戰。

歷史背景與意義

報道發布恰逢全球人口達 70 億的歷史時刻,分析了人口結構變化趨勢與未來預測;發布后,可持續發展話題受廣泛關注,國際發展政策制定參考了其中的人口增長記錄與分析。

主題專業性

研究涵蓋各大洲城市化進程,通過地理分析揭示人口分布與遷徙趨勢;人口統計數據包括出生率、預期壽命、經濟指標等;人文記錄留存了快速變化時代下的各類傳統習俗。

技術制作細節

跨國探險拍攝需團隊接受系統的文化敏感性培訓;城市攝影技術有效捕捉人口密集場景;統計可視化將復雜人口數據轉化為易懂形式;人文記錄在保證真實性的同時,體現對不同文化的尊重。

遺產與影響

對全球人口政策討論與資源規劃產生重要影響,被多所教育機構納入人口統計學和社會學課程;城市規劃項目借鑒其分析成果,現代可持續發展傳播策略也在其模式基礎上發展。

關于《國家地理》雜志封面的常見問題

為何《國家地理》雜志封面辨識度如此之高?

自 1888 年起,標志性的黃色邊框就是雜志的標志,這種獨特設計帶來極高品牌辨識度;精彩的野生動物攝影與相關自然紀錄片聯動,讓每一期封面都令人印象深刻;始終如一的視覺層次與字體元素,進一步鞏固了雜志在地理教育和環保攝影領域的權威。

《國家地理》雜志封面主題是如何選定的?

封面主題圍繞環保事業、科學發現和人文探索展開,編輯團隊優先考慮瀕危物種攝影、考古發現、環保倡導相關內容;核心目標是在教育意義與視覺沖擊力間找平衡 —— 既提高報刊亭銷量,又踐行國家地理學會的使命。

《國家地理》雜志封面由誰設計?

封面設計由國家地理合作伙伴公司的創意團隊負責,需遵循總編輯的編輯指導;專業攝影師、藝術指導、平面設計師共同協作確定封面布局;設計核心是通過感染力強的圖像和精心安排的標題位置,實現敘事效果。

哪些攝影技巧能打造出極具沖擊力的封面?

獲獎攝影師用專業設備保證野生動物行為記錄的準確性和風景攝影的高質量,常用技巧包括:微距攝影捕捉細節、長焦鏡頭拍攝偏遠場景、先進燈光布置突出主體;每一張封面圖像都需在幾秒內完整講述一個故事。

封面如何助力提升環保意識?

封面重點展示環保成功案例、環境問題、野生動物保護工作;憑借雜志的全球影響力,環保攝影和環境教育項目得到更廣泛傳播;封面故事通常聚焦瀕危物種保護項目和氣候變化宣傳活動,吸引讀者關注并參與環保行動。

《國家地理》雜志使用哪些字體?

封面標題與內文字體不同,雜志采用定制字體 —— 既體現探索精神的歷史傳承,又彰顯科學嚴謹性;字體心理學發揮重要作用,所選字體既要傳遞權威感,又要確保在不同文化背景和年齡段讀者中都有良好可讀性。

封面設計歷經了怎樣的演變?

早期封面字體簡潔、圖像少;現代封面以全幅攝影為主,標題位置精心規劃;數字印刷技術進步讓色彩理論應用更靈活、圖像質量顯著提升;數十年來,黃色邊框始終保留,封面布局精致度則大幅提升。

色彩在封面設計中起到什么作用?

標志性黃色邊框是品牌身份的重要象征,封面內頁色彩隨故事主題調整;攝影師和設計師用色彩心理學激發讀者情感共鳴、引導注意力;野生動物主題多采用自然色調,人文題材可能用更豐富多樣的色彩。

封面在商業上表現如何?

成功的封面需兼具科學嚴謹性和視覺吸引力,以實現報刊亭銷量最大化;市場研究顯示,野生動物和探險類主題封面銷量最高;憑借標志性設計,雜志在教育類雜志中保持高端定位,同時在與數字媒體的競爭中,成功吸引讀者關注并維持訂閱量。

什么樣的封面能獲得獎項認可?

獲獎封面通常具備出色的野生動物攝影技巧、創新構圖、感染力強的敘事能力;行業獎項評選標準包括新聞攝影專業性、對環保的影響力、設計創新性;最優秀的封面能將藝術創意與教育價值完美融合,成為環保攝影史和地理研究記錄中的經典。

結語

《國家地理》雜志封面始終代表新聞攝影和教育出版領域的最高水準,其在野生動物保護和人文記錄方面的獨特視角,影響了一代又一代人對環境問題的認知。

雜志始終支持科學探險和野外研究,產出具有全球影響力的真實內容;無論是記錄海洋生物,還是保護原住民文化,每一期封面都在踐行國家地理學會 “探索與發現” 的使命。

現代封面設計在追求藝術創新的同時,不忘環保宣傳初心;設計元素與對比手法的巧妙結合,既保證視覺沖擊力,又不失科學嚴謹性。

展望未來,《國家地理》標志性的封面將繼續在娛樂與教育間搭建橋梁;在日益數字化的時代,其在自然教育資源領域的傳承、在環保攝影領域的眾多獎項,都證明封面仍是推動環保事業和保護文化遺產的重要力量。

精選文章: