近年來(lái),建筑界日益將適應(yīng)性、靈活性和響應(yīng)性作為核心設(shè)計(jì)原則。這一演變標(biāo)志著從傳統(tǒng)靜態(tài)、永久性結(jié)構(gòu)的觀念,轉(zhuǎn)向能夠適應(yīng)變化需求與環(huán)境的動(dòng)態(tài)空間。其中,"軟建筑"概念尤為關(guān)鍵——它利用柔性材料和創(chuàng)新系統(tǒng),打造功能完善、可持續(xù)且以用戶為中心的空間。軟建筑通過(guò)會(huì)呼吸的膜結(jié)構(gòu)、可動(dòng)的立面、充氣或折疊結(jié)構(gòu)以及可彎曲的表面得以實(shí)現(xiàn)。它不僅是環(huán)境性能的革新,更關(guān)乎如何容納功能轉(zhuǎn)換、用戶互動(dòng)與臨時(shí)使用。這種建筑方式挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)的耐久性與控制理念,提出了一種更具響應(yīng)性和開(kāi)放性的設(shè)計(jì)哲學(xué)——正如社會(huì)需要演進(jìn),建筑亦當(dāng)如此。

柔軟性的新語(yǔ)匯

建筑的力量歷來(lái)源于堅(jiān)固——石材的重量、混凝土的穩(wěn)固、磚塊的永恒。然而,當(dāng)建成環(huán)境需要應(yīng)對(duì)日益多變的氣候、社會(huì)與技術(shù)條件時(shí),建筑與剛性之間的關(guān)聯(lián)正被重新審視。一種新的語(yǔ)匯正在形成,其根基在于適應(yīng)性、可逆性與輕量化。此處的"柔軟"并非指材料特性,而是建筑與時(shí)間、使用及生態(tài)關(guān)系的觀念轉(zhuǎn)變。

軟建筑拒絕固化。它不被視為完成品,而是持續(xù)演化的生命系統(tǒng)。它青睞柔性、輕質(zhì)且響應(yīng)迅速的材料,并采用允許拆卸、轉(zhuǎn)換與再利用的組裝技術(shù)。這與循環(huán)經(jīng)濟(jì)和全生命周期設(shè)計(jì)的理念不謀而合——建筑應(yīng)能適應(yīng)功能變化,并從建造到拆除全程減少環(huán)境負(fù)擔(dān)。

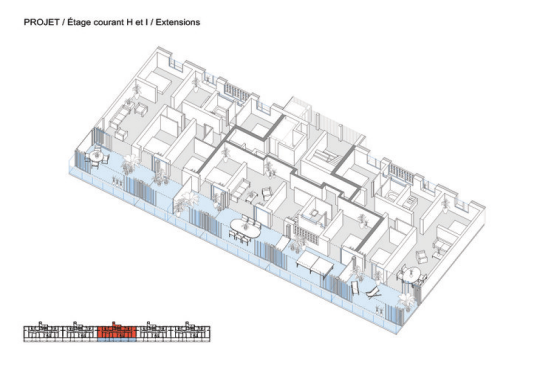

Lacaton & Vassal + Frédéric Druot + Christophe Hutin建筑事務(wù)所作品。圖片 ? Philippe Ruault

柔軟性思維意味著分階段思考。材料不再是固定于靜態(tài)配置的元素,而是超越單一功能或場(chǎng)地的動(dòng)態(tài)媒介。軟建筑鼓勵(lì)干式組裝、可逆連接與低影響地基等技術(shù),在保證材料完整性的前提下實(shí)現(xiàn)拆卸與再利用。這支持了一種循環(huán)建造模式——建筑不僅可供居住,還能隨時(shí)間被拆解、調(diào)整與重組。

柏林漂浮大學(xué) / raumlabor berlin。圖片 ? Victoria Tomaschko

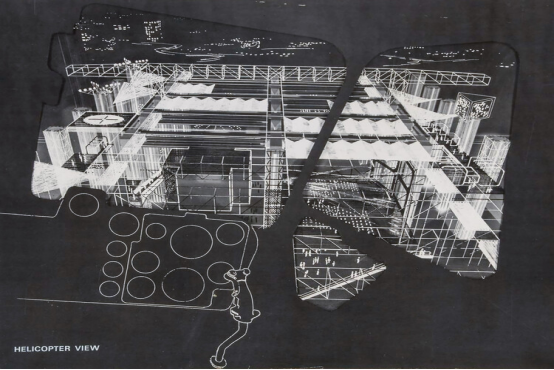

柔軟性亦是一種文化態(tài)度——崇尚開(kāi)放而非控制,互動(dòng)而非規(guī)定,關(guān)懷而非支配。它反映了建筑從權(quán)威到能動(dòng)、從物體到系統(tǒng)、從永恒到可能的轉(zhuǎn)向。這種取向并非新事物。1960至70年代,塞德里克·普萊斯等建筑師便將建筑視為流動(dòng)框架而非完成形態(tài)。他的歡樂(lè)宮項(xiàng)目被譽(yù)為"樂(lè)趣實(shí)驗(yàn)室",提出了由未完成組件、可調(diào)平臺(tái)與用戶驅(qū)動(dòng)變化構(gòu)成的建筑。雖未建成,卻預(yù)見(jiàn)了擁抱不確定性與參與性的設(shè)計(jì)精神。

BUGA纖維展館 / 斯圖加特大學(xué)ICD/ITKE。圖片 ? ICD/ITKE University of Stuttgart

Lacaton & Vassal的作品延續(xù)了這一理念。他們?cè)诓柖啻蠊珗@住宅區(qū)改造中選擇保留并擴(kuò)建既有建筑而非拆除。成果是一種容納生活而非規(guī)定生活的建筑,軟化了公私、正式與非正式、完成與進(jìn)行中的界限。此處的柔軟性既是材料特性,也是態(tài)度——以簡(jiǎn)約手段實(shí)現(xiàn)使用的包容性。

塞德里克·普萊斯 / 歡樂(lè)宮。圖片 ? ivtoran via Flickr under Public Domain

這些視角共同構(gòu)建了對(duì)柔軟性的廣義理解——非脆弱或被動(dòng),而是一種適應(yīng)變革的空間智慧。它創(chuàng)造差異、暫時(shí)性與協(xié)商的余地,將建筑師重新定位為"條件編舞者",使建筑能夠與使用者共同呼吸與演進(jìn)。

材料智慧與結(jié)構(gòu)輕量化

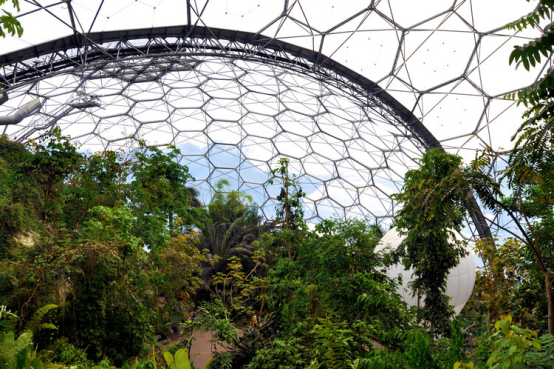

軟建筑本質(zhì)上是關(guān)于材料的革命。新型復(fù)合材料、膜結(jié)構(gòu)與響應(yīng)系統(tǒng)的出現(xiàn),使建筑變得更輕、更高效且更具表現(xiàn)力。ETFE等材料——一種具有高抗拉強(qiáng)度與出色透明度的氟聚合物——為創(chuàng)造既結(jié)構(gòu)穩(wěn)固又視覺(jué)輕盈的充氣圍護(hù)結(jié)構(gòu)開(kāi)辟了新可能。在格里姆肖設(shè)計(jì)的伊甸園工程或北京國(guó)家游泳中心中,ETFE氣枕以最小材料用量實(shí)現(xiàn)了光線與熱量的調(diào)節(jié)。

這些材料需與新的制造和模擬工具協(xié)同工作。參數(shù)化設(shè)計(jì)、機(jī)器人制造與數(shù)字編織技術(shù)讓建筑師能精確調(diào)控材料行為,創(chuàng)造高環(huán)境與空間效率的結(jié)構(gòu)。斯圖加特大學(xué)ICD/ITKE研究展館即為例證——通過(guò)仿生邏輯與纖維復(fù)合材料,重新思考了結(jié)構(gòu)如何兼具強(qiáng)度與柔性、工程性與生長(zhǎng)性。

伊甸園工程 / 格里姆肖。中國(guó)青島伊甸園項(xiàng)目。圖片 ? flickr用戶timparkinson,CC BY 2.0許可

傳統(tǒng)材料的創(chuàng)新應(yīng)用同樣重要。WoodSkin——由米蘭MammaFotogramma開(kāi)發(fā)的材料系統(tǒng),將薄膠合板與紡織網(wǎng)結(jié)合,制成可適應(yīng)曲面的柔性面板。常用于室內(nèi)設(shè)計(jì)的WoodSkin模糊了表皮與結(jié)構(gòu)、形式與材料的界限,邀請(qǐng)建筑師將建筑表皮視為可運(yùn)動(dòng)與適應(yīng)的系統(tǒng)。

BUGA纖維展館 / 斯圖加特大學(xué)ICD/ITKE。圖片 ? ICD/ITKE University of Stuttgart

漢堡的軟屋更進(jìn)一步。該項(xiàng)目將柔性太陽(yáng)能織物與堅(jiān)固木結(jié)構(gòu)結(jié)合,創(chuàng)造出能響應(yīng)陽(yáng)光移動(dòng)并自供能的住宅。傳感器激活的太陽(yáng)能簾調(diào)節(jié)光線、收集能量并提供隱私,實(shí)質(zhì)上成為可編程的立面。此處的柔軟性不僅是形式的,更是行為的——建筑與氣候之間的主動(dòng)界面。

充氣建筑的價(jià)值不僅在于趣味性,更在于效率。充氣結(jié)構(gòu)常被視為臨時(shí)設(shè)施,卻深刻重構(gòu)了形式、物流與經(jīng)濟(jì)性。DOSIS、隈研吾與Raumlabor探索了充氣體作為空間占領(lǐng)與社會(huì)激活的工具。因其需最少地基、可快速部署且材料極輕,充氣結(jié)構(gòu)為低影響、高流動(dòng)性的設(shè)計(jì)提供了范本。它們將"建造"的概念從永久性拓展至事件、占領(lǐng)與過(guò)渡的領(lǐng)域。

柔軟性亦可見(jiàn)于推崇可逆建造、材料效率與氣候敏感的傳統(tǒng)建筑文化中。當(dāng)編織、遮陽(yáng)或輕木構(gòu)等技術(shù)通過(guò)數(shù)字工具或混合系統(tǒng)被重新詮釋時(shí),它們架起了鄉(xiāng)土智慧與現(xiàn)代性能的橋梁。從這個(gè)角度看,軟建筑不僅是創(chuàng)新的產(chǎn)物,更是對(duì)始終具有適應(yīng)性、循環(huán)性與資源意識(shí)的知識(shí)的再發(fā)現(xiàn)。安娜·赫林格的作品便是例證——她將土建與紡織工藝及本地勞工結(jié)合,創(chuàng)造出既柔軟表達(dá)又扎根于社區(qū)可持續(xù)性的建筑。

適應(yīng)性與參與性

超越材料層面,建筑的柔軟性體現(xiàn)在其與用戶及環(huán)境的互動(dòng)方式中。軟建筑的核心是適應(yīng)性——不僅是功能靈活性,更是一種對(duì)空間與環(huán)境響應(yīng)的開(kāi)放態(tài)度。這意味著設(shè)計(jì)不規(guī)定固定用途,而是容納隨時(shí)間發(fā)生的轉(zhuǎn)變、占用與演進(jìn)。

適應(yīng)性邏輯挑戰(zhàn)了現(xiàn)代主義將建筑視為完整成品的理想,轉(zhuǎn)而邀請(qǐng)建筑師將項(xiàng)目視為框架——支持不同功能、節(jié)奏與行為的結(jié)構(gòu)。這一方法在文化中心、展覽空間或臨時(shí)裝置等集體使用場(chǎng)所中尤為顯著,其中根據(jù)需求重構(gòu)室內(nèi)或擴(kuò)展圍護(hù)的能力是關(guān)鍵設(shè)計(jì)特征。

墨爾本MPavilion項(xiàng)目即為一例。建筑師受邀設(shè)計(jì)僅存續(xù)一季的臨時(shí)展亭,需舉辦多樣活動(dòng)。這些結(jié)構(gòu)——包括肖恩·戈德塞爾、阿曼達(dá)·萊維特與孟買工作室的作品——常被構(gòu)想為輕質(zhì)、開(kāi)放且可逆的,整合了允許重構(gòu)的動(dòng)能元素或模塊化組件。在此,柔軟性成為一種操作特質(zhì)——促成建筑、人群與活動(dòng)互動(dòng)的媒介。

小尺度上,軟建筑也體現(xiàn)于實(shí)時(shí)響應(yīng)外部條件的系統(tǒng)。自適應(yīng)立面、可伸縮遮陽(yáng)裝置、透氣膜與動(dòng)態(tài)裝置使建筑能自我調(diào)節(jié)溫度、光線與氣流。這不僅提升環(huán)境性能,更讓用戶體驗(yàn)空間為一種鮮活且運(yùn)動(dòng)的存在。阿布扎比阿爾巴哈塔的響應(yīng)式馬什拉比亞系統(tǒng),或多麗絲·金隨溫度開(kāi)合的"綻放"立面,均將這一邏輯可視化與可觸化。

最終,軟建筑培育了用戶與空間之間更具參與性的關(guān)系。它邀請(qǐng)占據(jù)、重釋與游戲。通過(guò)摒棄僵化邊界與規(guī)定性布局,它與建筑向更包容、適應(yīng)與共同創(chuàng)造環(huán)境的廣泛轉(zhuǎn)向保持一致。

重構(gòu)建筑的時(shí)間性

如果說(shuō)柔軟性呼喚適應(yīng)性,它也需要重新思考建筑的時(shí)間維度。二十世紀(jì)的大部分時(shí)期,耐久性等同于品質(zhì)。建筑被期望持續(xù)數(shù)十年甚至數(shù)百年不變。但隨著氣候危機(jī)加劇與城市生命周期縮短,建筑正被要求以不同時(shí)間尺度運(yùn)作。在此背景下,柔軟性暗示了一種新的時(shí)間性——接受變化、優(yōu)先可逆性并擁抱短暫性作為設(shè)計(jì)條件。

臨時(shí)建筑為此提供了寶貴見(jiàn)解。展亭、移動(dòng)結(jié)構(gòu)與應(yīng)急庇護(hù)所常被視為學(xué)科的邊緣,卻是測(cè)試新材料、建造技術(shù)與空間邏輯的實(shí)驗(yàn)室。它們展示建筑如何快速搭建、低影響存在,并能無(wú)浪費(fèi)地移除或轉(zhuǎn)用。由此,它們凸顯了便攜性、模塊化與再利用——這些循環(huán)建筑生命周期的核心理念。

倫敦蛇形展亭是典型案例。每年新建的展亭僅存續(xù)一季而后遷移。SANAA、比亞克·英厄爾斯或石上純也等建筑師運(yùn)用織物、聚碳酸酯或網(wǎng)格探索實(shí)驗(yàn)結(jié)構(gòu),挑戰(zhàn)公共空間的材料常規(guī)。這些展亭多采用干式組裝,最大限度減少混凝土或膠粘劑使用,實(shí)現(xiàn)低廢拆解。如此,柔軟性成為一種時(shí)間策略——回應(yīng)事件、氣候或集體需求的短暫性。

在時(shí)間性的重新定義中,建筑不再關(guān)于紀(jì)念碑,而關(guān)乎瞬間——關(guān)于結(jié)構(gòu)如何跨越季節(jié)性、周期性或短暫性等不同時(shí)段運(yùn)作。它呼吁一種不僅在技術(shù)上敏捷、更在倫理上契合生命節(jié)奏、資源使用與城市變化的設(shè)計(jì)實(shí)踐。

精選文章:

15個(gè)讓你心動(dòng)的夢(mèng)幻少女臥室創(chuàng)意

設(shè)計(jì)的回歸:人工智能時(shí)代,以人為本的領(lǐng)導(dǎo)力為何比以往任何時(shí)候都更重要