當(dāng)無法親臨當(dāng)?shù)貢r,如何做好設(shè)計?

幾年前,我曾為東南亞(馬來西亞與新加坡)設(shè)計一款外賣平臺。基于在印度Zomato和Swiggy等頭部平臺的經(jīng)驗(yàn),我自信地沿用了紅綠圖標(biāo)區(qū)分素食與非素食選項(xiàng)的慣例——直到用戶測試時才發(fā)現(xiàn),這些對印度用戶不言而喻的視覺符號,在東南亞市場完全失效。

這次經(jīng)歷讓我深刻意識到:設(shè)計師的默認(rèn)認(rèn)知框架,往往無法跨文化通行。過去四年間,我為不同地域的用戶設(shè)計過數(shù)字產(chǎn)品,現(xiàn)將跨文化設(shè)計的隱性挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略總結(jié)如下。

跨文化設(shè)計的三大隱形陷阱

1. 本土經(jīng)驗(yàn)的局限性

印度市場驗(yàn)證過的交互模式,在東南亞可能水土不服。比如:

印度外賣平臺強(qiáng)調(diào)"素食篩選",而馬來西亞用戶更關(guān)注清真認(rèn)證標(biāo)識

中國APP常用的"點(diǎn)贊大拇指"手勢,在中東可能被視為冒犯

2. 遠(yuǎn)程測試的語言壁壘

巴西用戶對"紫色促銷標(biāo)簽"的消極聯(lián)想(當(dāng)?shù)爻S糜趩试幔?/p>

日本用戶因禮貌文化,在視頻訪談中較少直接批評設(shè)計

3. 難以察覺的設(shè)計偏見

我曾將印度教色彩體系(藏紅/孔雀綠)套用到中東產(chǎn)品,后來發(fā)現(xiàn):

綠色在伊斯蘭文化具有神圣性,不宜用于普通功能按鈕

紅色在東南亞常代表危險而非促銷

六條實(shí)戰(zhàn)策略

1. 符號與圖標(biāo)的在地化

為馬來西亞設(shè)計時,我們增加了新月形清真標(biāo)識的優(yōu)先級

在埃及版本中,用"椰棗圖標(biāo)"替代國際通行的"購物車"符號

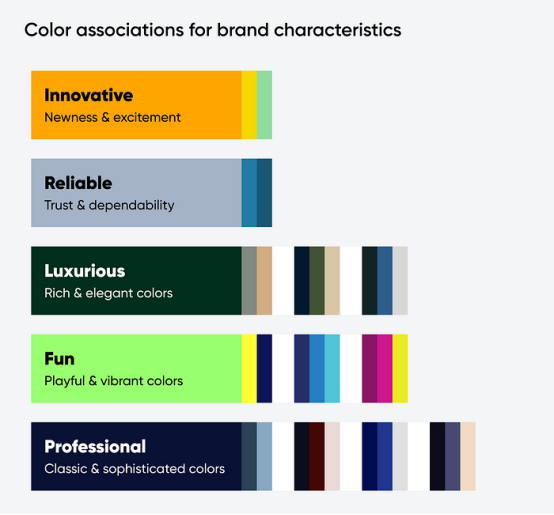

2. 色彩心理學(xué)的文化差異

(色彩情感映射表,來源:cieden.com)

關(guān)鍵發(fā)現(xiàn):

白色:東亞象征純潔,南歐則關(guān)聯(lián)喪葬

黃色:西方代表警示,泰國卻是王室專用色

3. 從本地產(chǎn)品中汲取靈感

研究印尼"GoFood"的摩托車騎手實(shí)時定位設(shè)計

借鑒韓國Naver的垂直式信息布局,適應(yīng)長文本語言

4. 內(nèi)容的本土真實(shí)性

在沙特版本中使用本地貨幣符號(?)而非通用$

德國測試原型采用真實(shí)餐廳數(shù)據(jù),避免"虛假披薩店"的疏離感

5. 布局的彈性空間

阿拉伯語UI預(yù)留30%額外寬度應(yīng)對文字?jǐn)U展

中文版采用緊湊圖標(biāo)+短標(biāo)簽,適應(yīng)小屏手機(jī)

6. 保持文化謙遜

在日本的用戶測試中,安排雙語主持人消除表達(dá)顧慮

巴西項(xiàng)目額外增加2周調(diào)研周期,理解狂歡節(jié)期間的消費(fèi)行為變化

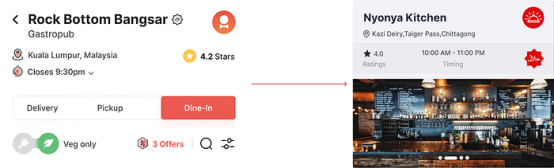

案例對比:從印度到東南亞的界面進(jìn)化

(左:印度模式 / 右:東南亞優(yōu)化版)

關(guān)鍵改動:

優(yōu)先級重置:將"Halal認(rèn)證"圖標(biāo)提升至標(biāo)題欄

視覺降級:素食篩選折疊至二級菜單

支付習(xí)慣:增加馬來西亞專屬的"Boost"電子錢包入口

設(shè)計哲學(xué):從翻譯到文化轉(zhuǎn)譯

為國際受眾設(shè)計不是簡單的語言轉(zhuǎn)換,而是認(rèn)知體系的重構(gòu)。當(dāng)你在日本發(fā)現(xiàn)"確認(rèn)按鈕"應(yīng)該放在左側(cè),在阿拉伯世界理解從右向左的閱讀習(xí)慣時,這種文化敏感度會反哺你的所有設(shè)計。

正如我的頓悟時刻:越是設(shè)計陌生的文化,越能看清自己的認(rèn)知盲區(qū)——這或許就是全球化設(shè)計帶給從業(yè)者的終極禮物。

精選文章:

探索比亞克·英厄爾斯:締造"實(shí)用主義烏托邦建筑"的明星建筑師