設計能夠抵抗封閉的交互

大家好,我是凱文(Kevin)。

我發現,從許多方面來看,(我們?)社會當前的氛圍都非常有趣。我想到的不僅僅是圍繞人工智能的那些被過度討論的話題。據我所知,AI早已不再(僅僅)是一個技術“創新”或“革命”的命題(如果曾經是的話),而是一個社會政治命題,它契合了由社會地緣政治 dynamics 以及氣候變化驅動的更廣泛的轉型。

我在此想探討的是這一更廣闊圖景中的一些向量。我最近遇到了一個非常有趣的論點,反過來,它也契合了其他相關信號:我們的全球經濟體系,即自由資本主義,正在作為一種體制向某種不同的形態過渡。

有人可能會問,這對設計有什么用?

我稍后會回到這一點,但簡而言之,設計主要(并非全部)在被視為“好的”、“合意的”和“有價值的”范疇內運作。我們可以看到,這個已經成型的轉變,是如何塑造設計實踐以及設計師對其工作內容和方式的認識的。

從自由資本主義到商業資本主義

本節內容【大量借鑒了法國團體 Stup.media 的工作】。如果可以,我邀請您去看看他們闡述得非常清晰的文章。

我們的經濟并非一個單一且不變的事物,而是一個動態且不斷演化的系統。法國經濟學家和歷史學家阿諾·奧蘭(Arnaud Orain)最近出版了《被沒收的世界:論有限性資本主義(16-21世紀)》("Le monde confisqué: Essai sur le capitalisme de la finitude (XVI? --- XXI? siècle)"),他提出,我們正在走向的不僅僅是我們當前新自由資本主義的一次迭代。他的論點(與其他經濟學家觀察到的許多變化向量相吻合)是,游戲規則本身正在改變:我們正在從自由資本主義轉向奧蘭所謂的“有限性資本主義”(Capitalism of the Finitude)。

要理解其意義,我們必須回顧自工業化結束以來我們所經歷的體系的主要特征:自由資本主義。

STUP.MEDIA - 自由主義的終結?專訪阿諾·奧蘭

經濟體系不斷演變。許多跡象表明,多年來,……

正如采訪阿諾·奧蘭的阿諾·甘蒂耶(Arnaud Gantier)所【解釋】的:

“【在自由資本主義下】執政的左右翼政黨共享不少價值觀:市場經濟、競爭、自由貿易以及促進私有財產權。【左翼和右翼之間】剩余的主要經濟分歧在于界定國家在經濟中或多或少的角色。舉例來說,這種對立體現在社會項目(例如住房補貼或建造社會住房)與建筑稅收減免之間。這至少是自1945年以來在西方國家經濟辯論中占主導地位的對立類型。”

但奧蘭指出,在那段時期之前,我們的世界是由一種非自由主義的資本主義統治的,它不關心競爭、自由貿易或個人自由。因為在一個帝國主義和擴張主義的世界里,資本主義的目的是使國家比其鄰國更強大。而今天我們看到許多超級大國正朝著更明確的帝國主義形式邁進。

“顯然我們在俄羅斯看到了這一點。中國的新絲綢之路也具有這種維度,包括建造或修復基礎設施。例如,在巴基斯坦,有參與者認為瓜達爾港是一個新的東印度公司,是中國企業實施的一種新形式的殖民主義。我們顯然也會想到美利堅合眾國,其對格陵蘭島的收購或保護國欲望,以及巴拿馬運河回歸美國勢力范圍。這只是一個信號。但還有很多其他信號,特別是所有對海上貿易自由的限制,這是一個真正核心的問題,因為我們日常消費的幾乎所有東西都是通過海洋運輸數千公里。”

但為什么要談論商業資本主義(mercantile capitalism)呢?甘蒂耶強調的有趣部分是商人和貿易商在資本主義歷史中,但總體而言在社會及其政治歷史中的作用——如今億萬富翁對政府的影響就是更好的例證。

“【在17和18世紀】種植園主是法國殖民地使用奴役勞動力生產蔗糖的農場主,【……】他們擁有武裝,實力強大,并出售高價值產品。但實際上,控制這種經濟的不是種植園主自己,而是商人和貿易商,他們對于運輸被奴役的人和糖都不可或缺。他們可以選擇哪個種植園主或生產者能夠出售他們的貨物從而變得富有。所以他們掌握著權力。”

有趣的是,我們自由主義時期的歷史——將商人和公司視為和平組織,將貿易視為避免戰爭的方式,將資本主義視為使工人富裕的途徑——并沒有提供必要的模型來理解這些商人及其公司所產生的影響,無論是它們有時允許的工人解放,還是相反的,它們在殖民和奴隸制中的核心作用。

“這種歷史觀過于片面,并且從根本上與現狀相矛盾。我們可以從最極端的例子開始,比如私營軍事公司。例如,美國的Constellis公司(前黑水公司)或瓦格納民兵組織,它們在近些年重要性日益增長。它們所做的是按合同雇傭士兵。它們是私人軍隊,在過去十年里被部署到世界各地,無論是在伊拉克、也門、以色列、馬里、烏克蘭,它們常常留下危害人類罪的記錄。

我們在高強度沖突中也看到了這一點,例如在烏克蘭,這提醒我們戰爭是在工廠里贏得的,也就是由公司贏得的。GDP(國內生產總值)在二戰期間被發明出來并非巧合。它是一個衡量生產能力的指標。誰能生產最多的導彈、坦克、燃料、食物、衣服、鞋子。因此,控制工業能力,控制公司、商人、貿易商,這整個世界,不是一個抽象的問題。它是一個重大的權力問題。”

正在發生的變化或許能更好地用公司-國家(company-state)的概念來概括:那些既是商人又擁有主權權力的公司。這在17和18世紀的許多公司中是真實的,它們可以買賣東西、鑄造貨幣、執行司法和招募軍隊,而今天,許多公司也處于這樣的位置,這一點變得越來越明顯。這些公司有時與公共權力結盟,有時則與之競爭。基于這些原因,現代大商人對自由貿易的依賴不如其他公司,我們在它們的媒體中清楚地看到了這一點。

在一個相鄰的案例中,【我發現技術-企業權力最近對數字開源社區的接管很有趣】,這再次標志著自由主義理想的衰落,以及又一種形式領土的殖民化和剝削。

GitHub 的衰落:微軟的 AI 接管、對開發者的背叛,以及下一場數字……之戰

微軟對 GitHub 的同化是平臺信任消亡、AI 榨取興起以及……的又一步

另一個有趣的變化是,長期以來,自由資本主義主要建立在誘惑和改善生活條件的承諾之上。而商業資本主義為了擴張,并不費心承諾讓所有人致富。

“奧蘭在這里 simply 是說,對于社會主義者來說,資本主義變得越暴力,它就越不依賴誘惑來擴張,社會主義就越容易作為一個積極的理念被提出。

今天許多【法國】人認為他們可以在工會斗爭之外改善生活條件。對他們來說,工會主義甚至阻礙了他們個人處境的改善。但這可能很快改變。

在一個公司越來越壟斷的商業資本主義中,勞動力沒有真正的替代選擇。當雇主非常少時,并沒有一個雇主真的比另一個好。在每個行業,你并沒有十幾個公司可供選擇。只有這一個或那一個。它們很可能相互溝通并協調其工作條件。在這種情況下,工會主義和社會主義作為改善自身條件的邏輯選擇出現了。”

最后,阿諾·甘蒂耶以一些非常有趣的觀點作結。

首先,我們應該承認新自由主義的死亡。許多人仍然基于新自由主義世界正在衰落的過時觀念行事,其中包括大多數傳統政黨。這些觀念不再由我們在民調中看到崛起的(歐洲)政黨所宣揚。例如,許多人氣上升的極右翼政黨實際上是重商主義的,特別是因為它們展示了勞動剝削的觀念,并且它們認為國家的偉大優先于生活和工作在那里的人的權利。這種資本主義模式不再依賴于龐大中產階級和社會政策的存在。

其次,這些新商業公司最顯眼的代表——億萬富翁——的角色,是行動者不再受相同規則約束的結果。他們都擁有媒體,他們的政治行動遠遠超出了人道主義行動,使他們成為明顯的政治敵人。在這里,新重商主義描述了一種資本主義,即生產資料私有制由商人主導,隨之而來的是標志著新自由主義的傳統經濟學家-知識分子影響力的衰落。

最后,氣候變化通過增加社會和資源壓力——因此阿諾·奧蘭創造了“有限性資本主義”一詞——在這一經濟轉型中扮演重要角色,成為一個加速這種新重商主義的復合因素。

因此,總結來說,奧蘭的論點可以概括為:自由資本主義正在讓位于一種新重商主義的“有限性資本主義”,其中國家權力、壟斷、物流瓶頸和“公司-國家”占主導地位,而效忠(allegiance)成為一個核心的政治問題。

這種轉型以以下關鍵信號/組成部分為標志:

1大國的再帝國主義化以及對“海洋自由”日益增長的限制。

2商人作為政治行動者,無論是歷史上還是今天,通過債務、物流控制和媒體所有權。

3企業的軍事化,包括私營軍事公司(PMCs);戰爭即工業能力。

4航運巨頭面臨國家壓力以及可能的自我軍事化。

5跨國公司的效忠問題,通過不透明的公司架構。

6科技領域的公司-國家,擁有主權屬性(太空、衛星、平臺)。

7分化的資本主義集團:品牌商品出口商偏好自由貿易;國防/物流契合重商主義;媒體路線反映所有者立場。

8壟斷資本主義的回歸,使得國有化和工會化再次在邏輯上凸顯。

9中國的模式:國家隊和強制性的企業效忠,伴有系統性脆弱性。

10歐洲的政治重組:新自由主義消退;極右翼是重商主義而非自由主義;左翼的反億萬富翁立場獲得關注。

這很好,但是設計師為什么要關心這個?

嗯,現代設計實踐主要服務于自由資本主義。現代文科和應用藝術的概念——誕生了大多數當前西方(全球化)設計運動——與新自由主義及其生產方式的歷史一直緊密耦合。當迪特·拉姆斯(Dieter Rams)談論“好設計”時,他是在一個新自由主義全球化的世界觀下進行的,這個世界觀建立在包豪斯等先前運動的肩膀上。這實際上是維克多·帕帕奈克(Viktor Papanek)的主要批評之一。

今天的UX/CX、產品和服務設計都基于自由主義體制的規則。被定義為“好設計”的東西以及其價值評估方式(例如,客戶滿意度、轉化率、用戶自主權和同意等)和運作方式,很可能會隨著系統條件的突變而變得過時。

如果資本主義確實正在從自由、競爭主導的秩序轉向圍繞國家(公司集團、瓶頸和榨取)組織的商業秩序,那么數字設計的任務及其衡量標準也會隨之改變:

價值理論:?自由主義的UX將人視為選擇的用戶;商業主義轉向可能會將他們視為垂直堆棧(身份、支付、物流、計算)內的被管理對象。“好”變成了確保效忠、減少爭議和鎖定渠道的東西。

真正的客戶:?預計會有更多來自國家和“守門人”公司混合體的需求簡報。“好設計”很可能將在法律中被重新定義,而不僅僅是品味。

指標的變異:?重心可能會從轉化率和NPS(凈推薦值)轉向可爭議性、合規性和來源追溯。

如果你認為這與“enshittification”(平臺劣化)和技術封建主義的概念聯系得很好,那并非偶然。

無論如何,如果現在的辯論主要圍繞AI已經/將會對自由職業(如藝術家和設計師)產生的影響,那么我們可能對其展開的宏觀背景非常短視。

許多設計師的錯誤在于將其視為又一個需要解決的技術或對齊挑戰(假定是在用戶需求和技術系統之間),而未能認識到AI不僅僅是另一種技術,它是催生某些政治理想的催化劑,這些理想反過來又催生某種美學(參見【三視設計(trioptic design)】)。

社區更新:新頻道,探索三視設計,以及對為AI設計挑戰的思考……

設計是社會性的、政治性的和美學的;新挑戰即是舊挑戰。

有限性、暴力、AI與法西斯主義

現在我想將我們剛剛探討的內容與另一個高度兼容的論點聯系起來:即平臺資本主義(即由數字平臺主導的資本主義,這些平臺本身由商人擁有)催生了一種新形式的法西斯主義,也就是伯特倫·格羅斯(Bertram Gross)所說的“友好法西斯主義”(Friendly Fascism)。

平臺資本主義已經發生,并且很可能促成了我們看到的向新重商主義的轉型,因為平臺所有權重組了權力:勞動被“平臺化”,市場變得被把守,公共規則越來越多地通過“私人UX”運行——即管理和執行準公共生活(言論、貿易、工作、身份、流動性)的界面和交互,但它們是由私人公司而非公共法律設計、擁有和執行的。看看這個描述是否契合我們剛才討論的公司-國家概念?

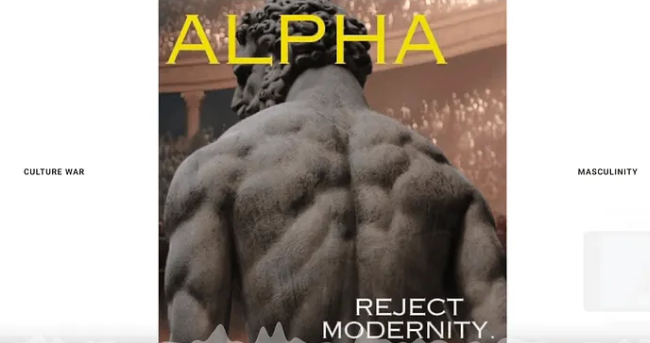

本·赫爾曼(Ben Hoerman)借鑒了B. Gross及其他許多人的成果,在他的著作《【法西斯主義的新美學】》中解釋了法西斯主義如何被“重新設計”以適應平臺資本主義,變成一種更友好、更安靜的形式:它通過技術官僚體系、公司控制、文化戰爭貨幣化以及AI驅動的美學化來推進,使殘酷行為看起來正常、漂亮或具有諷刺意味,從而讓人們不會抵抗它。

來自《法西斯主義的新美學》——作為政治影響力的創始人崇拜蒙太奇。

它強調了幾個關鍵信號/組成部分:

形式因素轉變:?從公開的軍國主義轉向技術官僚體系、公司控制和人為制造的媒體舞臺。

文化戰爭治理:?階級沖突被文化戰爭所取代,并通過算法放大;軟威權主義掏空機構,同時保留其外殼。

官僚暴力:?通過政策堆棧進行壓制:破壞工會、監視、放松管制以及用于懲罰而非動用槍械的文書工作。

企業新未來主義:?極簡、冷酷、癡迷速度的技術美學,加上創始人崇拜以及與軍事工業綜合體的深厚聯系。

太陽能朋克(solarpunk)的生態法西斯主義漂移:?與自然和諧相處的視覺被重新用于粉飾政權和推銷排外民族主義。

萬物皆內容:?政治成為大眾消費的奇觀;“再無淫穢之物”使先前不可想象的事情正常化。

反諷管道:?尖銳的諷刺和 meme 使傷害變得微不足道,并提供抵御批評的盾牌:“只是開玩笑。”

AI垃圾信息和深度偽造:?無盡的復制稀釋了意義;深度偽造成為一種壓迫工具(調查中注意到絕大多數是色情內容)。

萌化洗滌(Cute-wash):?萌/動漫(moe/anime)美學軟化或淡化暴力及排外信息,使“友好”法西斯主義字面化。

邊緣分子/incel 肖像學:?非人化的漫畫和優生學“吸引力指標”重新包裝了等級制度和殘酷性。

寡頭結盟:?私營公司和非經選舉產生的精英越來越多地操縱政策;只要利潤得到保護,公司就會推動這種趨勢。

脫敏+犬儒主義:?持續的奇觀和反諷式再混合造成無意義感,侵蝕了對于法西斯主義言論的羞恥感和后果。

來自《法西斯主義的新美學》—— glorifying war and scorning women 的未來主義語錄,將當今的風格政治植根于早期的宣言。

確實很難不看到與新重商主義的許多匯合點。盡管法西斯主義并非商業資本主義的內在特征,但其帝國主義特征和效忠政治(這里主要通過作為控制手段的文化戰爭來表達)為法西斯主義的生長創造了完美條件。

來自《法西斯主義的新美學》—— AI“萌化洗滌”的例子,其美化了強制性國家權力并將軍國主義重塑為友好或英雄主義。

此外,與這個新系統相伴的 pervasive violence( pervasive violence)的理念在這句話中得到了很好的概括:

再無淫穢之物。

這種由AI推動的新美學,旨在使暴力可接受,使淫穢變美麗,使荒謬變得有趣或諷刺。因為這樣,你就不會對此采取任何行動。

“這很好”(This is fine)

Meme和AI生成的圖像將一切都變成了反諷,以一種元自我實現的方式,實現了那幅著名的插圖:一個卡通人物坐在著火的房間里告訴觀眾“這很好”。只不過在這里,這個人物知道自己在一幅插圖中,作為危機時期無所作為的寓言,但其原意已被轉移和壓制。以一種犬儒的方式,這個場景變得純粹是表演性的:它已成為它所譴責的東西本身。

來自《法西斯主義的新美學》——利用奇觀來洗白政策。

如果氣候變化增加了生態、社會和經濟壓力,它并沒有轉化為變革的力量(正如許多人曾經希望的那樣),而是變成了另一種控制形式——甚至它是否被認為是真實的都完全不是重點。

沒有什么能逃脫這種新引擎的文化再 appropriation:太陽能朋克(solarpunk)和非洲未來主義(Afrofuturism)已被壓制和重新利用,以服務于種族排外主義、優生例外論和社會等級制度。企業極簡主義象征著純潔。呼應新基督教民族主義和原教旨主義的基督教象征主義已經取代了納粹神秘主義。

來自《法西斯主義的新美學》——男人圈(manosphere)肖像學使等級制度正常化。

超越我們世界有限性(以氣候變化的影響為例)之外,這種美學背后的系統本身也是有限的。就像1930年代法西斯政權的建筑一樣,存在一種秩序、一種等級制度,以及通過其極簡主義的完整性(純潔性)來尋求完美的意圖。它旨在消除任何個性和多樣性的感覺。它巨大卻又封閉。此外,它在投射國家偉大的同時,對其訪客而言卻是不人道的。

納粹建筑示例——威權主義的宏偉作為封閉、有限的美學,以及古典尺度作為權力的工具。

設計師為什么要關心?

這種“新”法西斯主義不僅僅存在于圖像中;它存在于決策中。它存在于路線圖、風險登記冊、分類法、政策手冊、審核標準、品牌章程、數據模式、模型提示、供應商合同和KPI中。這些都是設計產物(design artifacts)。在任何界面被繪制出來之前,它們就決定了什么是可見的、可說的和可計數的。設計師就在這個組合體(assemblage)內部運作。我們召集研討會、撰寫定義、選擇閾值并指定最終成為日常治理的工作流程。因為美學是在政治約束下這些選擇的具體化,外觀與產生它的秩序是不可分割的。“友好”的語氣是過程的產物,而不僅僅是品味。

可能的影響是目標的輪換。在自由主義實踐中珍視選擇權和同意的地方,需求簡報將越來越多地要求穩定性、風險控制和效忠。決策產物將根據其吞吐量和抑制波動的能力來評估。設計師將被卷入文化戰爭的管理中:事件處理手冊、信任與安全匯總、以及悄悄重新定義誰可以發言以及在何種條件下發言的“品牌適宜性”規則。指標將隨之改變。更少的團隊會因為促批評或組織而受到獎勵;更多的團隊會因為降低申訴率和加快執法速度而受到獎勵。隨著國家-平臺集團設定框架,以及采購將政治優先事項轉化為不可談判的要求,職業的自主性將縮小。美學慣例將圍繞這一點固化:流線型的權威、衛生般的平靜、缺乏痕跡或沖突。它會顯得很專業。它也將是政治性的。

反策略始于決策開始的地方。將每一個關鍵產物都視為抵抗的場所。在政策和分類法中,明確命名危害和外部性;將來源、所有權、資金和編輯歷史作為一等字段(first-class fields)。使用美學去見證而非洗白:在產物的層面上展示成本、勞動和風險。

三視設計(Trioptic design)方法由此而來:在社會層面,通過將追索權和集會設計到系統中,讓人們從旁觀者回歸參與者;在美學層面,通過具體化秩序試圖隱藏的東西來打破魔咒;在政治層面,將可執行的權利寫入規范,以便權力在上游就遇到約束。

新太空、反科學與太空資本主義

最后,這是拼圖的最后一塊。[在這次訪談中,專門研究太空領域的法國科學社會學家阿諾·圣馬丁(Arnaud Saint-Martin)討論了他在其新書《太空資本家:征服、殖民、剝削》("Les astrocapitalistes: Conquérir, coloniser, exploiter")中發展的太空資本主義(astrocapitalism)概念。

太空資本家

火星殖民、小行星采礦、太空旅游:當談到太空冒險時……

我將“太空資本主義”與我們的討論聯系起來的原因是,它是平臺資本主義和公司-國家權力(商業資本主義)向軌道空間的延伸:私人的巨型星座和發射提供商,與國家項目結盟,圈占軌道公地,將收益私有化,將風險社會化,并通過誘人的“新太空”(New Space)愿景使最低限度的監管正常化。

訪談中討論的相關關鍵信號/組成部分包括:

愿景工作即意識形態。?未來被構建為合意且不可避免的;“新太空”作為一個政治項目運作,而不僅僅是技術進步。

國家?公司融合。?初創公司的修辭“改造國家”;政府采用新太空的詞匯并建立國家隊。

軌道圈占與規模化。?巨型星座(如星鏈)擠占軌道和頻率;一種“太空福特主義”邏輯迅速擴展。

軌道上的平臺化。?封閉的用戶群、鎖定和主權星座(星鏈/柯伊伯/國網;歐盟IRIS2)反映了平臺資本主義的圍墻花園。

監管最小化。?“太空交通管理”的討論常常取代更強的規劃/限制;現行規則未對外部性定價。

收益私有化,風險社會化。?公眾承擔碎片、頻譜、安全和環境負擔;公司獲取租金。

霸權地緣政治。?美國領導地位在國際宇航聯(IAC)等場合被上演為“排隊跟進”;太空力量是公開的戰略性的。

歐洲模仿 + “主權云/太空”。?大型數據中心和“主權”基礎設施的推動揭示了能源/水/材料負荷和安全劇場(security theater)。

結論

重要的是要認識到正在發生的事情,這種權力的重組,并從那些可能給人一種錯覺的狹隘討論中退后一步,仿佛這些變化及其展開方式只是需要解決的技術或對齊挑戰。然而,我們不應只關注這種轉型的負面影響和后果。

這三個論點,實際上是同一運動的三個角度。自由競爭讓位于確保瓶頸和效忠的商業集團。淫穢被一種美學正常化,這種美學將殘酷融入文書工作、幽默和奇觀,直到再無刺痛感。邊界向上轉移到軌道,平臺和國家在那里共同管理圈占。這一切都不在設計之外。它是通過設計組織起來的。美學是在政治約束下決策的具體化。信息無法與產生它的空間分離。

其中存在機遇:?轉型不僅移除,也揭示了干預的地點和對象。它提醒我們,設計師是創造者,而創造者不必僅僅通過服務他人的權力、金錢或議程而存在。我們制造的產物為他人設定了條件;它們是變革的手段。

還有另一條重要的道路,它屬于文化。?法西斯政權的產物呈現自身為 totality。它們投射宏偉卻又封閉和有限:它們的權力在于耗盡差異的想象力。設計師可以通過為多元性創造空間來對抗,故意添加多樣性和模糊性,不是作為噪音,而是作為一種實踐。

二十世紀來自音樂和藝術的教訓在這里很有用:七八十年代和九十年代的音樂場景通過選擇、策劃、采樣、分解和重組而成長。它們通過重組和引用而非單一的英雄線來創造意義。類似地,我們可以構建可分支(forkable)、可修復且對本地作者開放的系統。我們可以創建允許而非禁止混音的模式,在作品內部策劃異議,使得差異不是事后才想到的,而是使用的條件。

結論并非設計應該拯救世界。?它更小也更難。設計應該接受它已經治理著世界的一部分。如果這是真的,我們的任務是使這種治理清晰可讀、可爭議且開放給修正。在市場只提供圈占時創造替代方案。未來終將被設計:選擇在于我們是否將其設計得仿佛人們和世界將不得不生活在其中,以及我們是否留下足夠的機會讓他人參與并使其成為他們自己的。

精選文章: