在3D與動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)的世界里,一股"軟萌風(fēng)暴"正在席卷而來。讓我們探索這種奇妙又迷人的"柔軟美學(xué)",解碼其流行背后的秘密。

當(dāng)下3D動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)領(lǐng)域正涌現(xiàn)大量充滿彈跳感和柔軟質(zhì)感的作品——它們明亮歡快,令人賞心悅目。這股風(fēng)潮從何而來?又為何興起?讓我們一探究竟。

何為"軟萌感"設(shè)計(jì)風(fēng)潮?

追溯起源,2018年BBC Two頻道品牌煥新時(shí)推出的《BBC2標(biāo)識(shí)動(dòng)態(tài)演繹》堪稱里程碑。這部由設(shè)計(jì)師David McLoed與Superunion agency合作的《Feel Good》作品,通過混沌中蘊(yùn)含秩序的彈性形變,讓隨機(jī)跳動(dòng)的幾何體最終精準(zhǔn)組成頻道標(biāo)識(shí),這種"可控的失控感"賦予了作品獨(dú)特魅力。

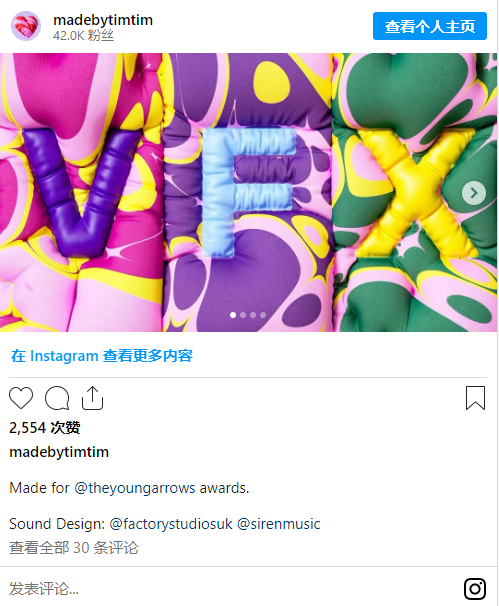

近年來,以TimTim為代表的藝術(shù)家將這種美學(xué)推向新高度。她的作品充分利用了2018年后突飛猛進(jìn)的技術(shù)——從最初的簡單彈性變形,發(fā)展到如今令人想伸手觸摸的精細(xì)織物紋理3D效果。這些作品模糊了設(shè)計(jì)與藝術(shù)的邊界,當(dāng)它們被Gucci等大牌相中時(shí),商業(yè)價(jià)值也隨之顯現(xiàn)。

靜態(tài)領(lǐng)域同樣精彩。Ben Fearnley的充氣字體設(shè)計(jì),以及動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)界知名大神Eyedesyn的《彈性擠壓教程》(使用Cinema 4D變形器實(shí)現(xiàn)),都印證著這股風(fēng)潮的多元發(fā)展。

軟萌3D設(shè)計(jì)為何成為趨勢(shì)?

技術(shù)革新是關(guān)鍵推手。慕尼黑藝術(shù)家Vincent Schwenke向我們闡釋:"這些作品展現(xiàn)了自然與科技的碰撞,是有機(jī)生命與人工形態(tài)的流體對(duì)話。"正如他為Manchester Studio North創(chuàng)作的氣球標(biāo)識(shí)系統(tǒng),通過"軟體動(dòng)力學(xué)"模擬實(shí)現(xiàn)了材質(zhì)間的絲滑轉(zhuǎn)換——這種曾讓顯卡哀嚎的復(fù)雜運(yùn)算,如今已變得觸手可及。

更深層的原因在于:

1生成式AI的賦能:3D建模與紋理創(chuàng)作流程被重塑

2硬件門檻降低:Blender等免費(fèi)軟件讓更多人能嘗試Houdini級(jí)特效

3情感需求:后疫情時(shí)代對(duì)柔軟、治愈感視覺的渴望

柔軟美學(xué)的藝術(shù)內(nèi)核

技術(shù)之外,真正的魔力在于對(duì)"預(yù)期感"的把握——這是自迪士尼黃金時(shí)代就傳承的動(dòng)畫法則。現(xiàn)代軟件通過"力場(chǎng)衰減"等參數(shù)精密控制形變區(qū)域,但優(yōu)秀作品仍需藝術(shù)家對(duì)以下要素的敏銳感知:

材質(zhì)碰撞的物理真實(shí)性

形變節(jié)奏的戲劇張力

混沌與秩序的黃金比例

正如David McLoed最新使用Houdini節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)創(chuàng)作的作品所示:當(dāng)技術(shù)打破形態(tài)交互的常規(guī)限制時(shí),藝術(shù)家的審美判斷力就成為決定作品成敗的關(guān)鍵。

未來展望:柔軟美學(xué)的下一站

隨著實(shí)時(shí)渲染技術(shù)發(fā)展,這種風(fēng)格正從專業(yè)領(lǐng)域向大眾創(chuàng)作滲透。Envato等平臺(tái)的3D素材庫已收錄大量預(yù)制柔軟特效,而像Emonee LaRussa這樣的新生代藝術(shù)家,正在用AI工具將創(chuàng)作周期壓縮至八小時(shí)。當(dāng)技術(shù)民主化遇上人類對(duì)觸感的本能向往,這場(chǎng)柔軟革命或許才剛剛開始。

精選文章:

觀點(diǎn):設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)是否已成為陳舊的行業(yè)體系?

用人工智能設(shè)計(jì)未來,不讓任何人掉隊(duì)

當(dāng)我們太過平凡:Z世代創(chuàng)作者的時(shí)代焦慮

可持續(xù)設(shè)計(jì)已成包裝行業(yè)"新基準(zhǔn)"——2025年P(guān)entawards入圍作品展現(xiàn)環(huán)保主流化趨勢(shì)