在氣候不確定性與生態系統變遷重塑設計優先級的當下,建筑學正從觀察者轉變為積極參與者。"再生"(re-)前綴所蘊含的反思、重建與調適理念,成為重新定義建筑與環境關系的核心。這種再生建筑思維超越了技術范疇,從城市再自然化總體規劃到融合藝術科學的威尼斯雙年展國家館,展現出多層次的應用可能。

傳統智慧與現代技術的共生

當技術解決方案主導討論時,奧地利哲學家魯道夫·施泰納(Rudolf Steiner)創立的人智學運動提供了另一種可能。這位20世紀初的思想家將科學方法與內在洞察相結合,其整體觀將精神、自然與人類活動交織為有機整體。這種理念催生的生物動力農業與再生建筑實踐,強調對土地節律的尊重及環境關系的精心培育。

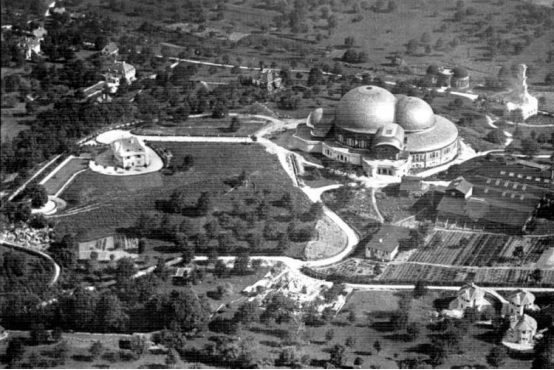

? Wikimedia Commons公共領域

位于瑞士多納赫的歌德館正是這一哲學的實體化。這座百年建筑超越了雕塑般的形態,通過對農業節律的呼應、材料的審慎選擇及空間體驗的精心設計,預見了當代再生建筑的核心關切:鄉村環境融合、季節周期響應、資源意識利用。

形式追隨人智學:兩代歌德館的演變

1908-1925年間,施泰納設計的17座建筑中,第一歌德館與包豪斯同期誕生卻形成鮮明對比。當后者推崇功能主義時,這座木構建筑以有機形態體現了人智學的整體觀。其雙穹頂結構受歌德《植物變形記》啟發,每個構件都遵循內在邏輯生長,與材料、景觀及建造者持續對話。

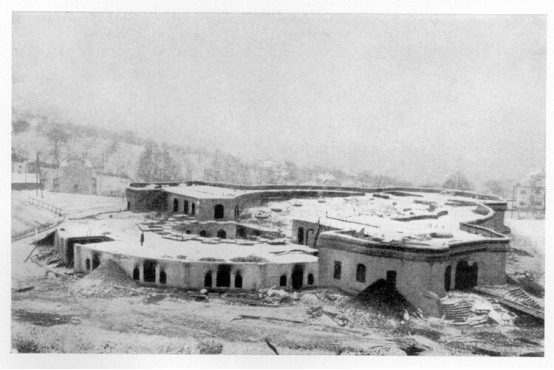

? Wikimedia Commons公共領域

工匠們將木材雕刻視為"從物質中發掘形態"的精神實踐。1922年毀于火災后,第二代歌德館轉而采用混凝土實現有機形態——不再是對自然的模仿,而是通過材料塑性探索新的建造哲學。

? Wikimedia Commons公共領域

再生建筑的設計啟示

從兩代歌德館的實踐中,我們可以提煉出對當代再生設計具有持續價值的經驗:

建筑與土地的共鳴

歌德館將建筑視為景觀的生命延伸。彩色玻璃窗過濾的陽光與水彩壁畫形成的光譜,隨晝夜四季流轉而變化。這種設計拒絕與環境對抗,而是如特定場地策略所言,成為自然周期的協同者。

? Wladyslaw Sojka

集體營造與材料智慧

木材、玻璃與混凝土的加工過程,成為連接生態、文化與符號的媒介。一戰期間材料短缺的困境,反而催生了非工業幾何形態的創新。這種本土化營造模式,為當代鄉村建設提供了傳統技藝與現代需求對話的范本。

? Wladyslaw Sojka

當代回響

歌德館所承載的人智學視角,與當代園藝嫁接、生態社區及傳統建造技藝復興形成深層共鳴。它啟示我們:真正的再生建筑不是懷舊符號,而是通過在地協作重建人、土地與資源的活態聯系。

? desigboom

在這個將自然與建成環境割裂的時代,歌德館依然以其整體觀向我們展示:建筑可以成為連接可見與不可見世界的橋梁,在物質營造中實現精神的棲居。

精選文章:

重新構想圖像生成:標記器和解碼器無需生成器即可進行編輯和修復