“作為建筑師或者預備建筑師,我們應不應該堅持下去?我們該怎么走出自己的路?”

在Dezeen?最新一份的建筑設計行業職場調查中,將近五分之一的建筑和設計從業者表示出自己“對未來在建筑和設計行業工作的前景的不確定性”,預計很快會離開這一領域。這個回答是收集了來自全球設計和建筑行業從業者的工作滿意度信息,收到了來自64個國家的450多份問卷反饋。

建筑行業現如今正在進行深度變革,低迷的市場、內卷的行業、薪資結構調整等,成為了設計師們的互相調侃:今天你轉行了嗎?

建筑行業的轉型趨勢反映出傳統建筑設計市場的萎縮,但與此同時也催生了新的可能性。部分建筑師因行業困境被迫轉行,而另一部分則發揮了建筑師的技能跨界性,主動探索建筑與藝術、科技、社會的融合,創造新的職業路徑。建筑教育培養的不僅是畫圖能力,還包括空間思維、項目管理、美學感知、社會觀察等綜合能力。這些能力可以遷移到咖啡店設計、策展、社區運營等領域,看似“不務正業”,實則是建筑思維的另一種應用。

今天就讓我們一起探索建筑師轉行浪潮下的生存法則與“泛化”的空間革命。

?Dezeen

作者|Xiaoxin

本欄目文章為作者個人觀點,不代表平臺觀點和立場

轉行,還是轉型?

建筑市場如今正在從“增量擴張”向“存量優化”進行轉型,對于傳統“蓋房子”業務模式的需求正大幅度減少,包括房地產、設計院在內的相關行業,近年來均在艱難維持生存,陷入困局。風口浪尖和多重壓力之下,層出不窮的“轉行”號召和廣告鋪遍了建筑師的社交媒體,低迷的行業處于寒冬,從業者面臨著前所未有的挑戰。

但機遇總是和挑戰并行。空間設計的需求并未消失,而是分散到更廣泛的領域。建筑師通過賣咖啡、做展覽,本質上仍在參與“空間生產”,只是形式更靈活。建筑行業的邊界正在逐漸變得模糊,一些建筑師選擇成為“斜杠青年”,在看似轉行卻未完全脫離建筑的過程中,通過非建筑項目維持團隊生存,同時保持對城市更新的影響力,等待行業復蘇或政策機會。

自然商店+工作室

底層商店?劉松愷

小田實驗室是“彼山設計”在打造辦公室的同時塑造出的商業實驗室,也是他們在對于上海辦公室重新選址的時候探尋的新機會:一方面,后疫情時代的消費正加速向深入消費者日常工作和生活的地帶轉移,這種轉移利于商業空間與社區公共空間融合,創造出新的場景;另一方面,小型商業獨特的場景營造,在獲得商業收益的同時,也會展現出重塑地方精神的潛力和現實意義。為了創造出更多獨屬于社區場域內的鏈接和交互,“彼山設計”邀請了好友三姐,共創籌劃了這個具有公共屬性的自然商店“小田實驗室”。在傳統咨詢業務之外,通過實體運營探索商業內容的創新和邊界。

整體空間俯瞰?劉松愷

“世界各地的城市和社區正在迅速變化,這些變化中最引人注目的是向消費的巨大轉變。以前不怎么顯眼的地方,現在已被各種各樣的舒適物設施與活動所占據,如餐館、酒吧、咖啡館、畫廊、公園、學校、博物館、俱樂部、沙龍……這些舒適物以組合的形式,共同創造出獨特的場景,這些場景賦予城市生活以意義、體驗和情感共鳴。

當一個社區變成一個場景時,它可以成為培養各類精神的地方。正在重新定義城市經濟、居住生活、政治活動和公共政策。”

——?尼爾.亞倫.西爾《場景-空間品質如何塑造社會生活》

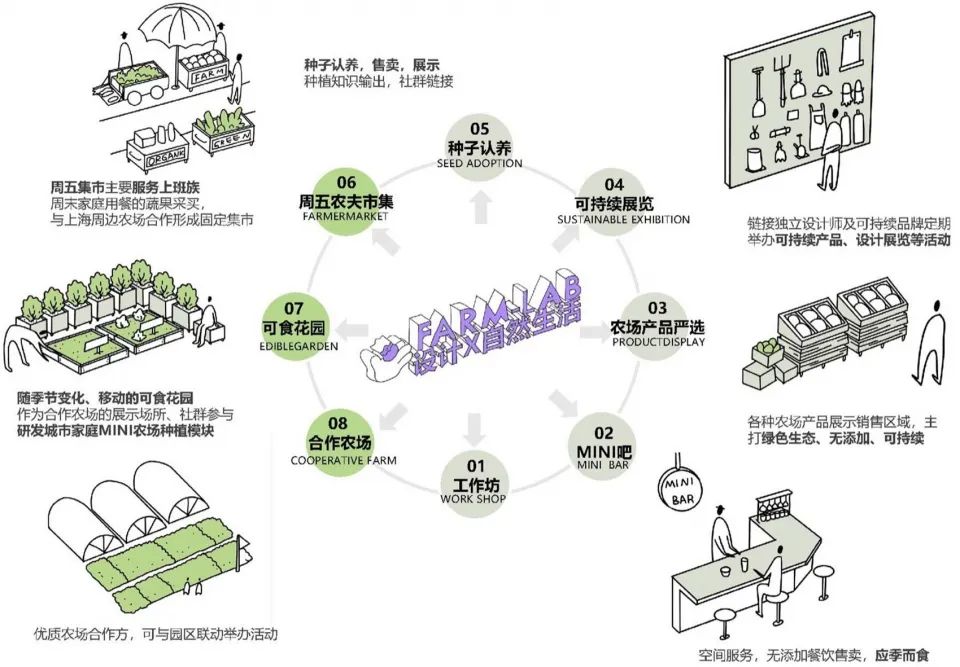

基于“彼山設計”多年的商業積累和對消費趨勢的洞察,在這次的運營實踐里面,小田實驗室被打造作為“社區公共生活的自然商店+辦公+社區復合空間”的載體。其中,“自然商店”的概念,是希望以具體的產品和活動為介質,以“健康自然生活方式”作為運營主題,作為一個實踐接口鏈接更多的場地、內容和機構,讓所有人可以真實的感受到自然的魅力并能有機會參與其中。

“自然商店”概念分析圖??彼山設計

整個空間由底層的自然商店+后院和二層辦公空間組成,不僅考量了平衡辦公、商業、活動的多種可能,而且在滿足商業運營的同時,最大程度釋放空間以獲得場域的公共性。底層空間融合咖啡吧臺、果干展示售賣和辦公、自習、討論等多元功能。綠植以懸垂、地栽、高架等多種形式自然滲透進各個角落,從庭院灑進來的明亮自然光、舒適和松弛的家具及展陳,讓身處這個空間的人時刻體驗到與自然的共生。預留出的連接前廊后院的彈性空間,則作為了后期鏈接園區內外其他產品及活動的公共入口。

平面圖?彼山設計

底層自然商店入口,討論區,后院?劉松愷

二層辦公室?劉松愷

小田實驗室的另一重要特征是其成長性,這也體現在空間設計中:空間預留部分未設固定功能的彈性區域,隨著運營推進,陸續生長出“小田酒”“小田圖書”“寵物友好角”等內容,用留白與模塊使空間具備適應內容生成的可能性。在空間生長的同時,創意園區其他品牌、公司也紛紛借用小田的共享空間和后院開展各類共創活動,包括親子互動、產品特賣、節日活動、公司團建、品牌快閃、新品測試等。共創活動的日益豐富真正推動了園區由“辦公空間”向“辦公社區”轉化,帶來了場地價值的持續提升。

?彼山設計

咖啡館+工作室

在小田實驗室對復合型商業辦公空間展開深入研究的同時,眾多建筑師也將目光投向了咖啡廳這一新興設計領域。隨著現代工作方式的變化,越來越多人選擇在咖啡館這類的“第三空間”進行辦公。這種方式比在傳統辦公室里工作更加靈活,也更具有社交性。捕捉到這一趨勢,一些建筑師以獨特的審美視角,巧妙地將創意工作室與咖啡店空間相融合。由建筑師打造出的兼具功能性與藝術性的復合空間,迅速成為備受追捧的社交媒體網紅打卡地。

對于設計行業來說,更需要“美式”續命,由空間和咖啡帶來新的靈感。與傳統的設計工作室相比,介于專業咖啡店和設計工作室之間的混合體,在融合后能創造一個更開放的環境。使用者可以在享受一杯咖啡的同時,也能以更休閑的方式享受不同的功能。

“Hang bar / Say Architects”

Say Architects位于杭州的建筑工作室,結合了底商外擺空間,打造了一個“網紅咖啡廳+餐廳”。入口沿用了社區街道相似的鋪裝,將室外的景觀區域與室內的咖啡廳有機融合。

辦公室外觀?Wen Studio

沿街的玻璃窗內即為真實的建筑工作室,模型和場景一直處于流動和變化中,可以近距離圍觀建筑師的每日“整活”。相較于以往隱私性較強的辦公區域,街邊則面臨更大的開放性挑戰。say希望新的辦公室可以取消傳統的辦公模式,以使用者的需求為切入點,探尋更具生活化的開放辦公空間。

首層辦公區?Wen Studio

辦公室內一層的整體區域用作辦公活動使用,憑借層高的優勢向內置入了三個維度的盒子:大會議室,樓梯,以及模型室。模型室背面的窗戶即連接著咖啡廳,使模型室同樣也作為對外的觀察窗口展示,體現出了充分的價值:不需要額外的投入,就能吸引到大量的顧客,畢竟來喝咖啡就相當于來看了免費的建筑展覽。而這也模糊了咖啡館與建筑師工作室的界限。

平面和軸測分析圖? say architects

咖啡廳hang bar作為辦公室的衍生,其承載了展陳的功能。根據Hang(懸掛)的想象,四周的方鋼及中央可升降的鋼架框均作為了展覽的關鍵,利用原始結構實現懸掛陳列藝術,為空間帶來無限可能。咖啡廳和餐廳分別取名“行也行吧”,以及“海好”,也是建筑師在面對行業壓力下的佛系和淡然的黑色幽默。

模型室窗口的內外場景??Wen Studio

say architects在建造“為人的建筑”的同時,其社區辦公室同樣也是服務于人,回歸“人”的探索。空間在功能與溫度之間尋找得平衡,讓每一位使用者獲得獲得正向的能量與愉悅體驗。

“PLANNING普蘭寧咖啡”

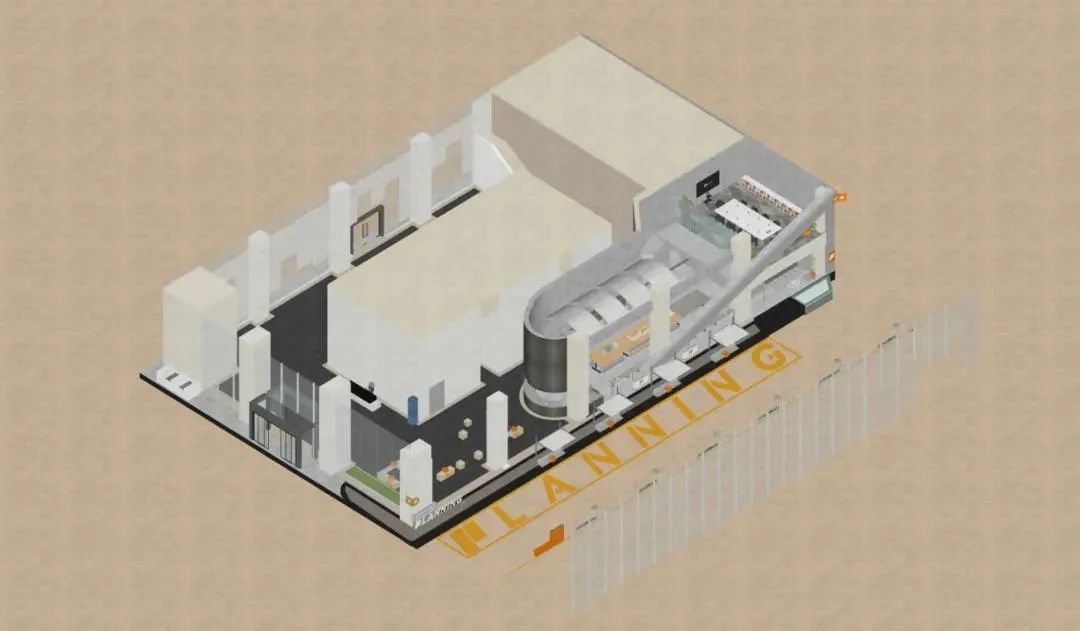

PLANNING普蘭寧咖啡則是家國企下場卷出一片天的咖啡店。這家帶有“事業編”的咖啡廳,由武漢市規劃研究院(武漢市交通發展戰略研究院)所屬,是以大樓一樓原辦公空間進行的有機更新。這樣一間集文創店、公共會議室、打卡點、咖啡角于一身的集合體,在官方的視角中轉換為了“置入了新質生產力研究中心和普蘭寧文創中心,以此推動科技創新、產業升級以及文化創意與城市建設深度融合”。

?武漢市規劃研究院《人與城市》雜志

多樣化的空間布局,旨在滿足不同顧客的需求。一樓作為開放的公共場所,大長桌陳設不僅促進了人與人之間的互動,還展現出一種鼓勵共享與交流的開放姿態,來客無論是獨自品味咖啡,還是與朋友拍照打卡,都能擁有一個舒適的環境氛圍。而二樓則作為相對獨立的會議室,為各類交流和討論提供了場所。

軸測圖??UAO

?武漢市規劃研究院《人與城市》雜志

“在一個城市中,公共空間——特別是那些和城市日常生活息息相關的場所,就是一個城市性格的展示。”這些空間不僅是功能性的存在,更是城市文化與精神的載體。一方面,公共空間的魅力在于它所承載的在地文化、交流互動與創意孵化,使有限的空間得以無限延展。除了咖啡空間之外,更引人注目的是對城市文化的解讀與創新表達。從文創產品的設計到生活美學的傳遞,每一處細節都流淌著獨特的“武漢氣質”。那些觸手可及的小物件,以細膩的方式講述著美好生活的故事,讓空間本身成為一道流動的風景。而持續的展覽、沙龍與分享會,連接著設計與城市的記憶,讓文化的脈絡在時間中綿延生長。

普蘭寧文創中心?武漢市規劃研究院《人與城市》雜志 (徐海濱攝)

另一方面,這樣的空間也是城市微更新的一個縮影,展現了規劃者如何將理念轉化為切實的行動。官方機構的參與,讓城市更新過程更加透明,公眾的知情權與參與權得到了充分尊重。從單一主導到多元共治,空間的演變正與社會的發展同步呼吸。真正的公共空間,從來不是靜止的圍合,而是一個充滿可能性的動態場域——它的邊界可以無限拓展,其生命力不僅取決于規劃者的構想,更在于使用者的共創。設計的意義,絕非停留在表面的“裝修”或物件的堆砌,而在于為未來的多樣性與不確定性預留生長的土壤。

??武漢市規劃研究院

美術館+工作室

扉美術館,華南地區開館歷史最長的公益民營美術館,最初起源于廣州東山口竹絲崗社區一棟辦公樓的12層,名為扉藝廊。在經歷了搬到辦公樓地下空間、又搬入與菜市場一墻之隔的場地后,扉美術館將普通人、日常生活和藝術連接了起來,開始融合、無界生長。以扉建筑為空間實踐的載體,扉美術館作為研究平臺,通過藝術營造的設計理念,探索著城市社區性的建構。

菜市場美術館??扉美術館

在扉建筑對于“無界”的探索中,經歷了多種版本。2012年,工作室搬入一處約300平方的空間開始了“無界社區”的1.0版:將室內空間轉換為“街景”,融入辦公室的各個功能區域中間,形成了動感且別具一格的辦公環境。2016年,又在廣州番禺區尋得紫坭糖廠,攜手藝術家與設計師朋友共同打造了2.0版的無界社區——紫泥十二門。

無界社區1.0 ?扉建筑

紫泥十二門無界社區--無界社區2.0 ?扉建筑

扉行器無界社區3.0是扉建筑為自身設計團隊建造的一個實驗性場景性質的設計工作室,旨在探索如何營造公共空間,連接人與自然、人與人的多樣性。扉建筑的目的,是建立一個真把美術館和工作室合二為一的社區。作為極少數同時擁有民營美術館的設計機構,新的工作室既要滿足辦公的高效需求,更要展現美術館的公共屬性。

左圖 無界社區3.0西立面??林力勤 /?右圖 西北角外景? ?田方方

該建筑主體為三層結構,其中二層專供事務所內部辦公使用,其余樓層均為美術館空間。最初,美術館被構思成一個被大樹所覆蓋的露天展覽空間。但考慮到周圍環繞的綠地以及不遠處的保留農田都能成為無界博物館展廳延伸的一部分,最終決定覆蓋以最輕薄的復合屋面板,僅開設一個天窗將樹木的輪廓裝裱成畫,將窗外綠意引入展廳。

天窗與展廳?田方方

一邊是工作室,一邊是美術館?林力勤

一邊是展示區,一邊是食堂?林力勤

基于對場地西側生態濕地的保護考量,設計特別保留了現狀大樹,為此將建筑二、三層的西側體量縮減一半,并創新性地將屋面設計成與樹冠形態相呼應的階梯式"樹下劇場",通過將建筑表皮轉化為公共活動區域,使動態的人流構成生動的建筑立面。

建筑外現狀大樹及樹下劇場?田方方

建筑內部設計了一條貫通兩層的美術館室內街道,這一空間策略既延續了傳統村落“冷巷”的通風降溫智慧,又結合了配備智能控制系統光伏天窗的內天井設計。傳統營造智慧與現代科技的結合,不僅顯著提升了建筑的通風降溫與節能效果,還通過太陽能發電有效降低了運營碳排放,使藝術展示空間更具日常公共屬性。

長軸剖面分析圖?扉建筑

冷巷內街?田方方

“無界”實際上是模糊界限,模糊戶與戶之間的界限,模糊室內與室外的過渡空間。無界社區的進化史,展現了設計是可以提供一些打破定義的空間。它沒有一種固定的功能,而是讓大家互相討論,互相激發,去尋找未來更多的可能性。

扉美術館??田方方

“大隱于市”的工作室

“說我‘不務正業’,我覺得是因為中國的建筑設計系統是從蘇聯那套來的,而你看西方的建筑師,往往有各種各樣的素養,我反而覺得這才是正常的。所以我有時候會反駁一下,我這個才是正規的,你那個反而太單一,不正規。”

——?劉家琨在《三聯生活周刊》的專訪中提到

玉林頌入口?玉林頌

玉林嘉苑1棟1單元6樓,一個普通的居民社區內的門牌號,隱藏著一個各路建筑從業者的打卡點——“玉林頌·設計空間”。這個“藏身”于成都的居民樓里的綜合空間,仿佛呼應了普利茲克建筑獎對于其所屬者的評審辭——“劉家琨的設計擁抱并強化由使用者帶入其中的生活方式,從而創造出被公眾活化的建筑。”

?玉林頌設計空間

家琨建筑的辦公地點設置在這里的最初原因,是因為劉家琨的朋友在這里開發居民區,給予的條件優惠,物美價廉。20多年來,城市不斷發展,這里從城市邊緣的居民區成為了老居民區。建筑事務所的工作空間和展覽空間完全沉入居民區,也因此充滿生活氣息,因地制宜地地建構了普通又不普通的生活方式。

玉林嘉苑小區入口?玉林頌設計空間

也正是成都的這種隨意感與包容性,促進了成都創意生態和建筑生態的欣欣向榮。劉家琨在這里設立工作室20余年后,于2023年在工作室樓下開設了“玉林頌”,其名字來源于他對于社區文化的論述文章《玉林頌——成都一個小區的自發演變》。他說,“人間煙火、休閑、‘巴適’,就是這種人的節奏,人的草根性、平民性、隨意性,我覺得才是成都的魅力。人是關鍵。”玉林頌將整個樓層貫通聚合咖啡、展覽、分享三個版塊,像一個靜謐的新世界藏匿在玉林小區六樓,往下俯瞰則是成都的人間煙火氣。

玉林頌展覽空間?YOU成都

玉林頌的分享空間及內部空間?YOU成都

“玉林頌”在一定程度上正符合這種民間指向,或者說它在其中代表了一種設計和建筑領域的知識生產形態:以提出問題和非正式探討為基礎,或設立展覽,或開展講座進行知識分享,為成都設計圈提供一個線下交流的平臺。將自身作為一個設計空間來運營,“玉林頌”在對設計與建筑保持嚴肅認真態度的同時,主題與形式更加親民。通過提供有趣的方向感,吸引對展覽感興趣的人自發聚集起來,到這里進行探討。

展覽:《固態詩·易承桃》??玉林頌設計空間

展覽:《就在路邊·繪造社》??玉林頌設計空間

展覽:《直向護樟榕·直向建筑》??玉林頌設計空間

在這里進行的展覽的主題、內容各不相同,卻體現出共性:輕松、自由且松散的探討,既不詳盡也專門,沒有嚴格的系統化特征,但與真實的地方生活緊密相關。通過這個空間和這些展覽,重新在玉林構建人與人之間的社會關聯。通過共同的興趣,暫時使人們在這里產生一種身份認同。

“行業下跌的時候,你可能沒那么忙,還有些時間。恰恰好是在這樣的時候,更應該做一些精神性的,甚至是天真一點的、理想主義的事情。”劉家琨說,這應該就是玉林頌的終極目的。

結尾

在彼山對于“小田實驗室”的半年運營小結,他們提到了一個核心問題:回到場景商業邏輯,這種實驗性質的復合空間能賺到錢嗎?小田實驗室自2024年3月1日正式運營以來,業績呈現顯著增長態勢:半年內從單月不到三萬的營業額到單月近十萬的提升,體現了該實驗空間的商業價值。從收入結構分析,實際數據驗證了項目初期的三項戰略定位:園區社區消費作為主營業務支撐;主打“自然商店”的副產品展現了多維度開發的商業潛力;公共空間功能衍生出的各類活動收入,強化了場地的綜合使用價值,形成新的盈利增長點。

商業空間的創建、成長與演進,其核心最終落于日常運營之中,需要融合場所營造的運營理念,為社區打造富有感染力的生活形態。這種運營模式有別于連鎖品牌對標準化流程的機械重復,而是立足于區域特色與本地資源,以人為核心驅動力,培育獨特的場所精神魅力,進而構建空間的持久吸引力。最關鍵的是,需要通過滿足市場需求且具備競爭優勢的產品實現商業價值的最終轉化。

無論是小田實驗室,還是到設計師咖啡店,或是美術館和無界社區,網絡熱評稱這種現象為“建筑師除了建筑,做什么行業都能做得很好”。這種調侃并非是單純表現“建筑行業沒落”,而是展現了建筑學在更廣闊領域的價值重構——建筑師可以不再局限于“蓋房子”,而是以空間為媒介,介入社會創新、商業運營、文化生產等多個維度。傳統建筑關注物理實體空間,而當代建筑師更注重空間中的場所精神,關注正在復合型商業模式和空間載體中出現的“人與事件”。賣咖啡、做策展是通過較低成本方式直接介入社會生活,回歸建筑的社會性本質,回歸多元主體共同參與下的城市空間重塑。

建筑可以不僅是實體結構,更是講述故事和承載記憶的載體,是與使用者的體驗和情感相連的空間。居伊·德波曾提到:人不應該只存在于建筑平面中,而是被包含于城市生活之中,體現于人穿過街區的活動之中。這是一種氣氛,是人的意識和行動在參與度過程中獲得的一種有意義的空間感。建筑作為人為的空間環境,在當抽象的物化空間轉換為有情感的人化空間時,其才成為真正的建筑。

建筑行業正在進入轉型趨勢,正在從房地產泡沫和“符號印象”的高塔中走出來,從精致的寫字樓逃脫出來,回歸到另一種類型的烏托邦,回歸到建筑本身承載著的含義:人類的生活棲居地,從場所精神中獲得建筑最為根本的經驗。跳出建筑本身來看,才能看得到建筑空間中隱含的故事和社會議題——既是狹義“建筑”實體本身,也是對于廣義的“建筑學”而言。

發文編輯|?Yiyue Dong

審核編輯|Yibo

主編 |?Sherry Li

Reference

https://mp.weixin.qq.com/s/T4vxEeL1aNDS2ZM7VOm2NA

https://mp.weixin.qq.com/s/4Rf6SbCkziEFZNIkQhjBJQ

https://mp.weixin.qq.com/s/VaH_Yg6f7wo__fg8SWF2fw

https://www.gooood.cn/paddy-lab-by-be-design-consultancy.htm

本文經授權轉載自公眾號:建道筑格ArchiDogs

精選文章: