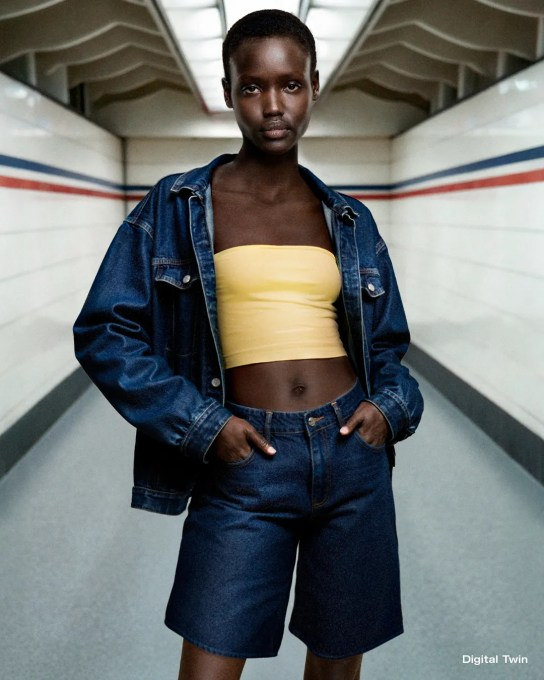

莎拉·穆雷仍記得第一次在時(shí)尚界見(jiàn)到虛擬模特的情景:那是2023年,一位美麗的年輕有色人種女性穿著李維斯的牛仔背帶裙。身為職業(yè)模特的她坦言,這一幕令她感到悲哀又疲憊。

這家傳奇牛仔品牌當(dāng)時(shí)與AI工作室Lalaland.ai合作,打造"多元化"數(shù)字模特以實(shí)現(xiàn)更具包容性的廣告。對(duì)于一個(gè)多年未能真正啟用多元化真人模特的行業(yè),《紐約雜志》迅速以"虛假的多元化"為題發(fā)文抨擊。

"模特行業(yè)本就充滿挑戰(zhàn),如今還要與AI創(chuàng)造的完美數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)。"穆雷向TechCrunch表示。兩年過(guò)去,她的憂慮有增無(wú)減。當(dāng)Guess品牌在《Vogue》七月刊投放的廣告中,那位符合北美審美標(biāo)準(zhǔn)——豐唇金發(fā)、身材窈窕的"模特"被曝是AI生成時(shí),爭(zhēng)議再次爆發(fā)。

這場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)熱議持續(xù)數(shù)日,很大程度上因?yàn)槭录l(fā)生在時(shí)尚圣經(jīng)《Vogue》。雖然雜志聲明該廣告符合標(biāo)準(zhǔn),且并非編輯內(nèi)容,但對(duì)許多人而言,這種區(qū)分毫無(wú)意義。

"成本優(yōu)勢(shì)太明顯"

曾為《Vogue》撰文探討CGI模特的模特兼WAYE機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人西尼德·博維爾指出,電商模特最易被AI取代。這些為網(wǎng)店展示商品的模特不像超模般遙不可及,卻支撐著行業(yè)大多數(shù)人的生計(jì)。

藝術(shù)科技專家保羅·穆吉諾坦言,真人模特拍攝成本高昂,尤其是需要展示大量單品時(shí)。"AI現(xiàn)在能實(shí)現(xiàn)平鋪拍攝→虛擬模特試穿→場(chǎng)景化呈現(xiàn)的全流程,效果堪比專業(yè)時(shí)尚大片。"他舉例法國(guó)零售商Veepee早在2013年就使用虛擬人臺(tái),H&M、Mango等品牌近年也紛紛效仿。

時(shí)尚作家艾米·奧德?tīng)栒f(shuō)得更直白:"品牌需要海量?jī)?nèi)容,AI能大幅降低成本。"AI廣告公司Silverside聯(lián)合創(chuàng)始人PJ·佩雷拉補(bǔ)充道,社交媒體時(shí)代內(nèi)容需求呈指數(shù)增長(zhǎng),"從4份到40萬(wàn)份,傳統(tǒng)流程根本無(wú)法滿足"。

從"多元化"到數(shù)字分身

穆雷理解AI的成本優(yōu)勢(shì),但質(zhì)疑李維斯所謂"補(bǔ)充人力"的說(shuō)法:"如果他們參加過(guò)公開(kāi)選角,就會(huì)知道有多少像我這樣的模特渴望這些工作機(jī)會(huì)。"她特別擔(dān)憂非傳統(tǒng)模特(如多元族裔)將首當(dāng)其沖。

博維爾將這種現(xiàn)象稱為"機(jī)器人文化挪用"——品牌可以隨意生成特定族裔形象,卻不必雇傭該族裔創(chuàng)作者。更令人不安的是,模特們發(fā)現(xiàn)合同中開(kāi)始出現(xiàn)"允許品牌使用形象訓(xùn)練AI系統(tǒng)"的模糊條款。

前模特薩拉·齊夫正在推動(dòng)《時(shí)尚工作者法案》,要求品牌使用數(shù)字分身必須獲得明確授權(quán)與補(bǔ)償。穆吉諾認(rèn)為這能讓頂級(jí)模特"同時(shí)出席多個(gè)拍攝",但也意味著更多人的工作被取代。

另一種可能性

創(chuàng)意工作室Artcare的CEO桑德琳·德科德自稱"AI工匠",其團(tuán)隊(duì)專精于為AI模特注入人性化細(xì)節(jié)。他們目前主要生成兒童模特,德科德認(rèn)為這在倫理上更具優(yōu)勢(shì)——童模行業(yè)長(zhǎng)期存在剝削問(wèn)題。

佩雷拉強(qiáng)調(diào),必須刻意對(duì)抗AI的同質(zhì)化傾向:"就像選角需要多樣性,訓(xùn)練數(shù)據(jù)也必須包容。"他舉例某支AI生成的TikTok廣告雖招致批評(píng),卻帶來(lái)銷量激增。

模特預(yù)約平臺(tái)Ubooker創(chuàng)始人克勞迪婭·瓦格納認(rèn)為,當(dāng)前AI應(yīng)用多為噱頭,"真正的價(jià)值在于有目的的創(chuàng)新"。她指出奢侈品牌對(duì)AI仍持謹(jǐn)慎態(tài)度,這也讓《Vogue》刊登AI廣告顯得格外激進(jìn)。

奧德?tīng)栆馕渡铋L(zhǎng)地總結(jié):"《Vogue》具有定義行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的力量。就像當(dāng)年金·卡戴珊登上封面后,整個(gè)時(shí)尚界就接納了她。"如今,所有人都在觀望這本傳奇雜志將如何定義AI與時(shí)尚的邊界。

精選文章:

大地藝術(shù)傳奇詹姆斯·特瑞爾將"天空空間"帶入沙特阿拉伯綠洲城

2025年現(xiàn)代網(wǎng)站設(shè)計(jì)靈感范例

視覺(jué)混亂時(shí)代:AI生成廣告如何顛覆商業(yè)制作