長期以來,劇場被視為黑盒子式的封閉空間——舞臺上演,觀眾圍觀。

但當(dāng)下越來越多的劇場實(shí)踐正在突破這種單一模式,將建筑從“容器”變成“劇本”,讓空間成為表演的一部分。

劇場作為媒介——只有河南·戲劇幻城

王戈工作室,2021

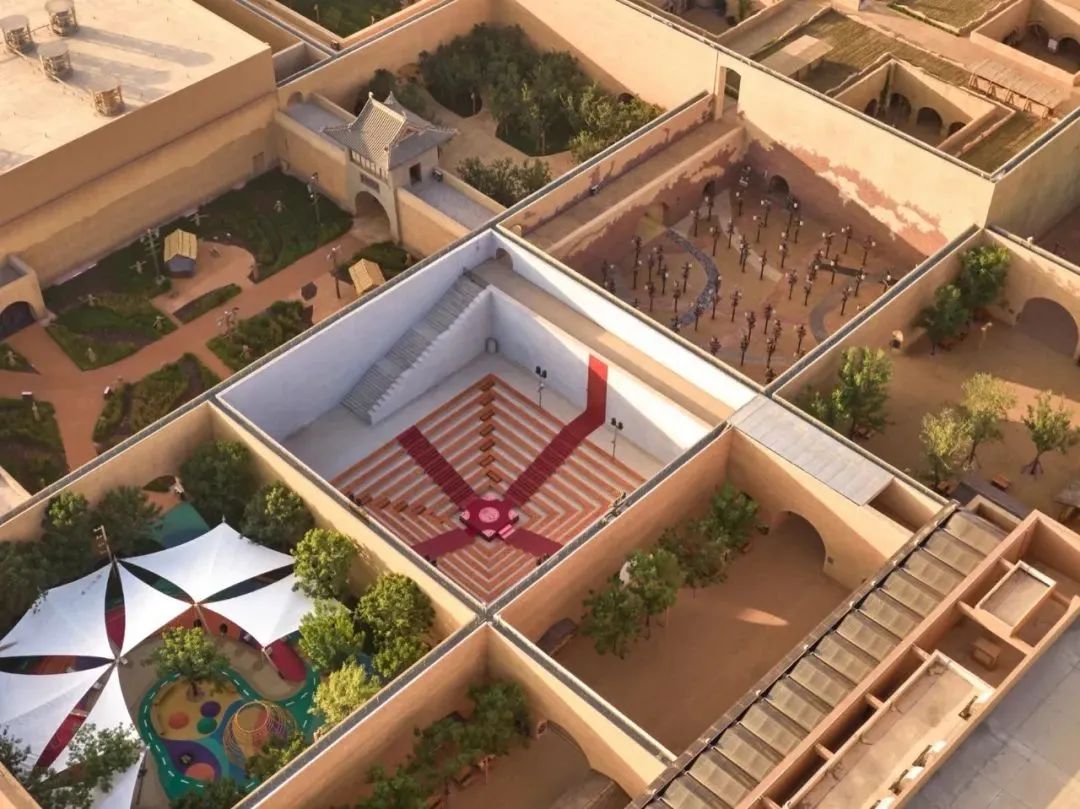

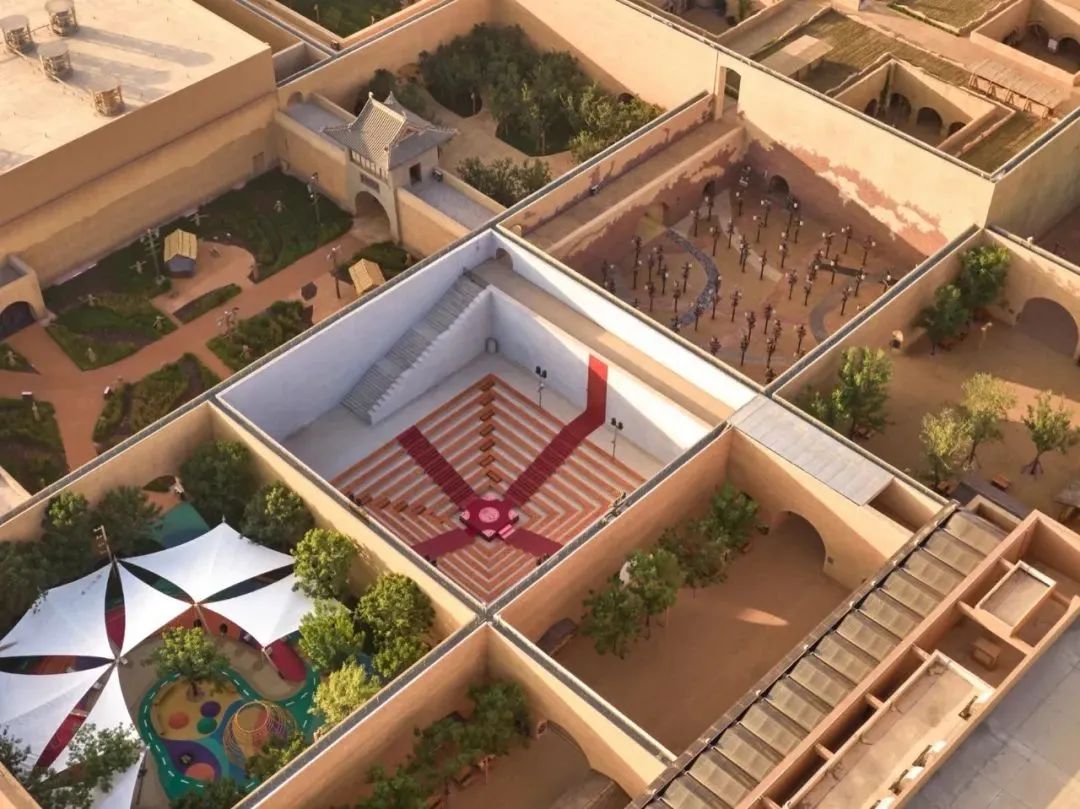

▲鳥瞰圖

在中原黃土上,有一座以戲劇為名的巨大聚落,它不是傳統(tǒng)意義上的劇場,而是一座長達(dá)328米、高15米的方形“幻城”。

▲局部鳥瞰圖

作為國內(nèi)首個以“戲劇聚落”為構(gòu)想的沉浸式劇場集群,“只有河南·戲劇幻城”以其夯土城墻、麥田入口、地坑院落與棋盤格局的空間布局,徹底打破了劇場等于“黑盒子”的想象

▲戲劇情感不斷疊加的棋盤格局

幻城內(nèi)包含3個大劇場、18個小劇場、12個地坑院與56個情景空間,觀眾需三天才能完整走完,日均演出達(dá)125場,是目前全球規(guī)模最大、演出時長最長的劇場系統(tǒng)之一。

其背后的建筑設(shè)計與戲劇語言經(jīng)歷了長達(dá)五年的磨合,最終在導(dǎo)演王潮歌的主導(dǎo)下,將建筑與戲劇的邊界徹底打通。

▲光影下極具戲劇感的入口

幻城的基本空間單元為36×36米、墻高9米的方形盒子,這些盒子按照棋盤格局排布,每一個節(jié)點(diǎn)既是空間選擇,也是敘事轉(zhuǎn)折:往左或往右、停留或穿越,每一次選擇都塑造出獨(dú)一無二的戲劇路徑。

▲往左走則選擇了“坤臺”

▲往右走則選擇了“乾臺”

這種非線性、非中心化的空間組織方式,使觀眾游走其間時仿若身處一場龐大的沉浸式夢境,失重、迷失、反復(fù)選擇,構(gòu)成了觀演的本體體驗。

▲觀眾不斷面臨選擇

如果說傳統(tǒng)劇場依賴布景、燈光和音樂來營造戲劇氛圍,那么幻城的空間本身就是敘事主體。以地坑院為例,其108×108米的體量下嵌入12個院落,將河南傳統(tǒng)民居的空間特質(zhì)轉(zhuǎn)化為戲劇場景與商業(yè)空間的載體。

觀眾在這片下沉式空間中穿梭,不斷切換視角,在看與被看、現(xiàn)實(shí)與虛構(gòu)中反復(fù)游移,感受一種“劇場化的生活”或“生活化的劇場”。

▲上上下下的立體交通系統(tǒng)

設(shè)計團(tuán)隊曾設(shè)想每一個空間如“巧克力盒子”般各具滋味,但最終在導(dǎo)演的推動下,采用重復(fù)、統(tǒng)一、純粹的棋盤格局,在相似的空間中釋放不同的戲劇內(nèi)容。這種克制的形式感反而更凸顯空間的“情緒密度”與“敘事濃度”。

▲觀眾獲得獨(dú)屬于自己的戲劇之旅

空間的戲劇性不只體現(xiàn)在“內(nèi)部迷宮”之中,也外化為極具象征意義的地景建筑語言。觀眾首先穿越的是一望無際的麥田,這是幻城的第一個演員——隨四季更替變化表情,也指引觀眾步入劇場。

▲田間耕作的人們就像演員成為戲劇的一部分

隨后,15米高的夯土墻橫亙眼前,這道由黃土夯筑、現(xiàn)代結(jié)構(gòu)加固而成的厚墻,是幻城最具震撼力的場所標(biāo)志,其裂縫中傾瀉而下的光線如同時空之門,引領(lǐng)觀眾步入幻夢之境。

▲仿佛觀眾穿越麥田進(jìn)入幻城

空間的縱深不僅是水平延展,也通過“廊橋系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)立體穿越,墻橋相連、上下通達(dá),使觀眾在“戲中戲”與“樓中樓”之間不斷變換維度。這種三維沉浸感在主劇場系統(tǒng)中達(dá)到頂點(diǎn)。

▲廊橋系統(tǒng)從四個方向通向地坑院屋頂

例如李家村劇場與火車站劇場皆采用“行進(jìn)式”觀演方式,演員帶領(lǐng)觀眾穿行于多重場景中,打破傳統(tǒng)坐觀關(guān)系,使觀眾成為戲劇的一部分。

▲劇場演出

值得注意的是,只有河南的每一處構(gòu)造都深植于“河南性”之中:從地坑院到麥田,從夯土墻到方格城郭,建筑語言脫離表面形式的修飾,轉(zhuǎn)而追求一種更為深層的文化共鳴與情感厚度。

建筑不再是服務(wù)于戲劇的容器,而是其生成機(jī)制的一部分——戲劇在空間中發(fā)生,空間也因此成為故事。

▲乾臺

導(dǎo)演王潮歌曾說:“我希望打破過去對于劇場的界限,當(dāng)觀眾走進(jìn)幻城的一瞬間,戲劇已經(jīng)開始;當(dāng)觀眾走出幻城后,戲劇尚未結(jié)束,它將在每個人心里繼續(xù)上演。”

正是在這種建筑-戲劇共構(gòu)的邏輯下,“只有河南”實(shí)現(xiàn)了從建筑到情境、從結(jié)構(gòu)到感受的轉(zhuǎn)譯,成為新時代劇場空間重構(gòu)的重要樣本。

建筑作為劇本——上海《不眠之夜》

蘭斌,2016

▲《不眠之夜》劇照

“建筑不再僅僅是表演的容器或背景,它本身就是敘事的一部分,甚至成為戲劇的“劇本”之一。”

在沉浸式戲劇《不眠之夜》中,這種空間即劇本的理念被推演至極致——麥金儂酒店不僅承載著故事的發(fā)生,更引導(dǎo)著觀眾的行動、心理體驗與感官知覺,從而使建筑空間與戲劇情節(jié)之間建立起深度的共生關(guān)系。

▲劇場內(nèi)部空間與劇情發(fā)生關(guān)系示意圖

上海版的《不眠之夜》以 1930 年代的麥金農(nóng)酒店為背景。這座位于上海市中心的神秘5層建筑擁有90多個劇場空間、3000多個抽屜,以及電影級的舞臺設(shè)計。麥金農(nóng)酒店是一個現(xiàn)實(shí)與夢想交織在一起的時空。

▲麥金儂酒店,北京西路

觀眾進(jìn)入這一劇場的方式,就已經(jīng)是建筑敘事的開端:他們需走過幽暗而狹長的甬道,在全黑的環(huán)境中摸索前行;之后進(jìn)入設(shè)有酒吧的等候區(qū),一杯酒、昏黃燈光和低語音樂構(gòu)建起模糊現(xiàn)實(shí)與夢境的過渡地帶。

這里的建筑空間并非“提供舞臺”的靜態(tài)背景,而是情緒調(diào)動與感官引導(dǎo)的第一站。

▲一層舞廳

之后,工作人員會將觀眾帶領(lǐng)到不同的樓層,從不同的樓層開始進(jìn)行觀看,根據(jù)不同的線路選擇,觀眾會體驗到不同的故事線。

▲麥金儂酒店2樓曼德雷酒吧

一旦進(jìn)入正式演出區(qū)域,建筑對敘事的掌控愈發(fā)強(qiáng)烈。《不眠之夜》的動線通道都較為狹長,整體呈L字型分布,通道的左右兩側(cè)可以通往一個個房間,宛如真實(shí)的酒店布局。

只在幾個較大的劇情沖突點(diǎn),例如,一層的舞廳,設(shè)置了較大的空間,便于容納更多的演員和觀眾,這里也是最后的晚餐的演出地。

▲一層平面圖

《不眠之夜》將場景道具細(xì)節(jié)做到了極致,每一個空間都或多或少地暗示了當(dāng)下所處環(huán)境的背景,在每個空間內(nèi)探索完,就像獲得了故事劇情的一塊拼圖碎片,最后將點(diǎn)狀的敘事梳理成線。

▲《不眠之夜》劇照

觀眾必須在這個充滿象征與謎團(tuán)的迷宮中,自由穿行、選擇、窺視、跟隨,每一次推門、每一個駐足,都是一場個人化的“敘事行為”。

▲觀眾游覽時的“窺探感”

這一劇場建筑策略的關(guān)鍵特征在于空間的開放性與不確定性。沒有固定座位,沒有統(tǒng)一視角,觀眾在面具之下以“幽靈”的身份自由穿行于不同樓層與房間。

他們可以選擇跟隨某位演員,目睹一段私密情節(jié),也可以獨(dú)自翻閱抽屜中的信件,拼湊一段無聲的往事。

▲《不眠之夜》劇照

建筑的復(fù)雜結(jié)構(gòu)使得觀眾體驗片段化的敘事,而這些碎片需要通過個體的行走與探索才能被重組成完整的故事——建筑因此成為敘事發(fā)生的驅(qū)動核心。

正如黑格爾在《美學(xué)》中所言:“建筑不僅是展示世界的造物,更是寄托精神活動的場所。”在《不眠之夜》中,麥金儂成為承載夢魘、記憶與欲望的精神迷宮。

▲《不眠之夜》劇照

最終,建筑空間在這一沉浸式戲劇中不僅作為物理容器存在,更在敘事結(jié)構(gòu)、心理參與、感官經(jīng)驗中承擔(dān)起“劇本”的角色。

▲結(jié)尾舞臺

它以多維度的方式誘導(dǎo)觀眾參與、感知、解釋與再構(gòu)故事,使每一位觀者的體驗成為一次獨(dú)一無二的建筑式敘事旅程。可以說,在《不眠之夜》中,建筑早已不再只是背景,而是戲劇本身。

城市作為舞臺——烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)

陳向宏,2025

▲街頭表演

相比《只有河南》的沉浸劇場群和《不眠之夜》的建筑迷宮,烏鎮(zhèn)代表的是另一種更開放的空間邏輯——一個巨大的楚門的世界。

它沒有把觀眾“圈進(jìn)”一個特定劇場,而是把整座古鎮(zhèn)變成了一個可以被表演激活的城市舞臺。

▲廣場上的非遺表演

烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)期間,表演不只發(fā)生在劇場里,也出現(xiàn)在街頭、橋上、水邊,甚至是在巷子拐角處的露天空間。

▲路邊演出,觀眾席地而坐

這里的“劇場”不固定,不封閉,而是隨著演出和人群流動而不斷變化。建筑在這里不是背景,而是表演發(fā)生的一部分,是舞臺結(jié)構(gòu)的一種延伸。

▲觀眾表演

很多演出場地是臨時搭建的,材料輕巧、結(jié)構(gòu)簡單,像是輕輕“附著”在古鎮(zhèn)空間之上,不破壞原有的城市肌理,卻激發(fā)出一種新的使用可能。

▲搭建的場景

街道變成觀演空間,水面變成天然舞臺,屋檐、廊橋、碼頭都能承載戲劇。這種設(shè)計方式更像是在城市中“喚醒”了一種潛藏的表演性。

▲街頭表演

更重要的是,烏鎮(zhèn)強(qiáng)調(diào)的是“公共性”。觀眾可以自由走動、偶遇演出,甚至被表演“包圍”。

在這里,表演不再是某種被安排好的儀式,而是一種日常中的突發(fā)事件。你可能只是去買咖啡,卻碰上一段行為藝術(shù);原本只是路過,卻成了現(xiàn)場觀眾。

▲非遺表演

可以說,在烏鎮(zhèn),建筑不是為了造一個“新劇場”,而是讓原本就存在的城市空間,具備被激活的可能性。劇場的邊界被打破,城市的每一個角落,都可能成為舞臺。

結(jié)語

當(dāng)劇場不再局限于黑盒子,而轉(zhuǎn)向建筑、城市與觀眾共同構(gòu)建的沉浸式體驗,空間就成為劇場最重要的敘事語言。

從幻城的結(jié)構(gòu)編排,到麥金儂的自由探索,再到烏鎮(zhèn)的街頭即興,三種路徑共同指向一個轉(zhuǎn)變:劇場正在成為一個開放系統(tǒng),一個講述、感知與參與的媒介結(jié)構(gòu)。

發(fā)文編輯|?Yiyue Dong

審核編輯|Yibo

主編 |?Sherry Li

Reference

《拆盲盒的建筑:只有河南·戲劇幻城 / 北京建院 + 王戈工作室》

《當(dāng)代沉浸式劇場的空間研究——以上海版<不眠之夜>為例》

《古鎮(zhèn)嘉年華多元“白皮書”:看見藝術(shù)的千萬種模樣》

本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號:匠山行記

精選文章:

權(quán)力套裝、過膝長靴、危險魅力:2025秋冬趨勢報告

藝術(shù)如何幫助我們引領(lǐng)新技術(shù)革命時代?