互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)計(jì)選擇如何重塑了我們的思維方式

上周,我在讀眾多關(guān)于人工智能對思考方式影響的文章中的這一篇。除了讓我反思自己使用 ChatGPT 的習(xí)慣(有時確實(shí)有點(diǎn)尷尬),它也讓我意識到多年來一直困擾我的一個問題:早在 AI 出現(xiàn)之前,我們其實(shí)就已經(jīng)在逐漸喪失深度思考的能力。

和許多人一樣,我是在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中長大的,伴隨著一次次技術(shù)變革,我親眼見證了網(wǎng)絡(luò)從一個激發(fā)人反思的空間,演變?yōu)橐粋€主動阻礙人深入思考的地方。這種轉(zhuǎn)變并不像是自然演進(jìn),我相信,它很大程度上是設(shè)計(jì)決策的結(jié)果——這些決策最終從根本上改變了數(shù)十億人的思維方式(聽起來有點(diǎn)夸張,我知道,但請聽我說完)。

當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)還像一個“地方”的時候

我出生于 90 年代,那時互聯(lián)網(wǎng)最突出的特質(zhì),是它真的讓人感覺像一個“地方”。原因之一在于,互聯(lián)網(wǎng)尚未普及,而是被限制在我們生活中的某個特定場所——大多數(shù)情況下,就是那臺“家用電腦”。我們甚至有一個獨(dú)特的“撥號音”與那個地方相關(guān)聯(lián),就像學(xué)校的第一聲鈴聲一樣,它仿佛在告訴我們:我們正在準(zhǔn)備進(jìn)入某個空間。

這種“地方感”也體現(xiàn)在圍繞互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建的語言中:我們擁有“首頁”(home page)、網(wǎng)站“地址”(address),“去”上網(wǎng)(going online),“瀏覽”網(wǎng)頁(browsing)就像在某個實(shí)體空間中漫步。一些最早的主流瀏覽器,其名稱也與旅行和探索相關(guān),比如“Netscape Navigator”(網(wǎng)景領(lǐng)航員)或“Internet Explorer”(互聯(lián)網(wǎng)探索者),這非常明確地暗示了有待發(fā)現(xiàn)的未知領(lǐng)域。甚至后來的“Safari”(狩獵旅行)也延續(xù)了這種探索的隱喻。

當(dāng)網(wǎng)絡(luò)還像一個“地方”時,它也借用了物理空間的屬性:門、房間、角落和邊界。我們“去”那里,打開一扇“門”,進(jìn)入一個“房間”去研究、交流或探索,然后再離開,前往別處。

照片由?Szymonek Pograniczny?拍攝,發(fā)表于?Unsplash

智能手機(jī)帶來的轉(zhuǎn)變

隨后智能手機(jī)出現(xiàn)了,看似把互聯(lián)網(wǎng)裝進(jìn)了我們的口袋,但實(shí)際上卻加速了網(wǎng)絡(luò)變得無處不在、無時不在的進(jìn)程。如今,一切內(nèi)容都唾手可得,那些原有的空間屬性也被徹底顛覆了。

無限滾動的信息流(以及近乎無限的內(nèi)容)抹去了邊界;我們很少再需要“打開門”,因?yàn)槲覀儙缀鯊牟煌顺龅卿洠欢S著通知提醒我們?nèi)魏涡聞討B(tài),我們也失去了許多“停止信號”——這些信號原本幫助我們建立節(jié)奏,允許我們更從容、更深入地瀏覽內(nèi)容。

互聯(lián)網(wǎng)作為一種“目的地”的感覺,也塑造了我們與數(shù)字內(nèi)容之間另一種不同的關(guān)系:一種鼓勵停留、探索和持續(xù)專注的關(guān)系,而非快速消費(fèi)。當(dāng)時互聯(lián)網(wǎng)上提供的產(chǎn)品也強(qiáng)化了這一點(diǎn):許多產(chǎn)品似乎都特意為此設(shè)計(jì),也許是對互聯(lián)網(wǎng)最初開發(fā)目的的一種呼應(yīng)。

邀請深度參與的界面

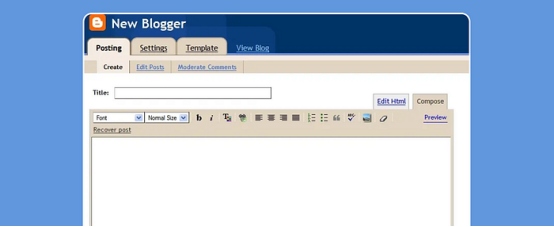

要看清設(shè)計(jì)如何塑造思維,最直接的方式就是對比界面本身——以下是我在數(shù)字世界成長初期花費(fèi)大量時間的幾個空間示例:Blogger 和 LiveJournal 提供了巨大的空白文本框,讓你盡情書寫心中所想;論壇中的對話可以持續(xù)數(shù)天甚至數(shù)周;MySpace 則允許你用圖片和音樂個性化自己的頁面,甚至可以精選出個人資料中展示的 8 位好友。

2006 年左右的 Blogger 界面

這些空間的共同點(diǎn)在于它們的設(shè)計(jì)方式:沒有字符限制催促你寫短一點(diǎn),沒有無限信息流要求你持續(xù)關(guān)注,也沒有內(nèi)容會在 24 小時后消失。我們擁有的是大片空白的空間,邀請我們?nèi)鴮憽⑷ニ伎肌⑷ケ磉_(dá)——想寫多少就寫多少,想花多少時間就花多少時間。

這些空間上的變化不僅僅是表面上的;事實(shí)上,它們對我們的影響遠(yuǎn)不止于屏幕之內(nèi),它們實(shí)質(zhì)上已經(jīng)改變了我們處理信息的方式。當(dāng)我們失去了邊界和停止點(diǎn),我們的大腦就從探索模式轉(zhuǎn)向了消費(fèi)模式。我不知道你怎么想,但我能在日常生活中感受到這一點(diǎn)。例如,當(dāng)我坐下來閱讀一篇長文時,我會自動掃描關(guān)鍵點(diǎn),并傾向于直奔“太長不看”版摘要。很可能你現(xiàn)在就是在快速瀏覽這篇文章。我們的大腦已經(jīng)變得不愿處理長篇內(nèi)容,轉(zhuǎn)而期望信息以易于消化的小塊形式呈現(xiàn)——無論我們是否真的對這個話題感興趣。而這僅僅是界面設(shè)計(jì)塑造我們思維習(xí)慣所表現(xiàn)出來的一個癥狀。

我們改變的三種方式

這種轉(zhuǎn)變體現(xiàn)在我們在線互動的三個主要方面:我們?nèi)绾卧诨ヂ?lián)網(wǎng)上移動、我們?nèi)绾闻c內(nèi)容互動,以及我們?nèi)绾蜗M(fèi)信息。

像我這樣的千禧一代,我們的認(rèn)知習(xí)慣形成于“慢互聯(lián)網(wǎng)”時代:那時沒有無所不知的算法,我們會主動尋找內(nèi)容,收藏網(wǎng)站,真正投入地閱讀整篇文章,甚至花時間與提問的陌生人互動。

我們最初使用靜態(tài)菜單和網(wǎng)站地圖,通過點(diǎn)擊分類(如“文章 > 技術(shù) > 評測”) literally 選擇我們的路徑。這個過程需要我們對自己想探索和消費(fèi)的內(nèi)容做出有意識的決定,而算法推薦信息流已經(jīng)為我們“解決”了這個“問題”,因?yàn)楝F(xiàn)在幾乎不需要任何認(rèn)知努力——它們根據(jù)參與度指標(biāo)以及基于收集到的用戶數(shù)據(jù)做出的(半)經(jīng)驗(yàn)性猜測來向我們呈現(xiàn)內(nèi)容。

《連線》雜志的界面和靜態(tài)菜單(2008年)

評論區(qū)位于文章底部——我們必須先讀完才能參與討論。這看似微不足道,但它創(chuàng)造了一個從消費(fèi)到反思再到討論的自然流程。而現(xiàn)在,實(shí)時反應(yīng)和通知在我們還未完全消化內(nèi)容之前就把我們拉入對話,將注意力碎片化在閱讀/觀看和回應(yīng)之間,說實(shí)話,大多數(shù)時候這只是讓我們消費(fèi)得更多,吸收得更少,并且?guī)缀鯖]有真正的互動。

Slashdot(約2013年)在科技新聞?wù)路皆O(shè)有高度線程化的討論,其審核和 karma(聲望)系統(tǒng)在塑造用戶互動和評論質(zhì)量方面扮演了核心角色

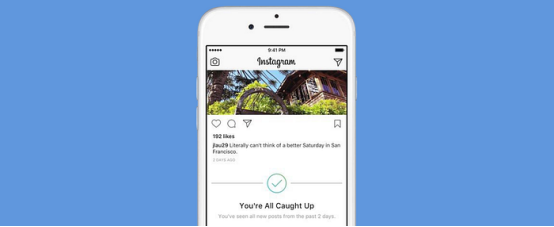

我們可以輕松地接著上次停止的地方繼續(xù)。按時間順序的更新創(chuàng)造了自然的終點(diǎn)和完成感,這在新的算法時間線中是不存在的——算法時間線會將舊內(nèi)容與新內(nèi)容混合重新呈現(xiàn),以確保內(nèi)容永不枯竭。這一點(diǎn),加上越來越多短暫性內(nèi)容的引入,基本上消除了任何“已跟進(jìn)完畢”的感覺或自然的停止點(diǎn)。

Instagram(2018年)在引入算法前,會讓你一直滾動直到看到帶有綠色對勾的“你已看完所有新動態(tài)”的消息

但這些變化究竟如何影響我們的思維?最明顯的例子來自于觀察某些設(shè)計(jì)選擇如何演變成思維習(xí)慣。

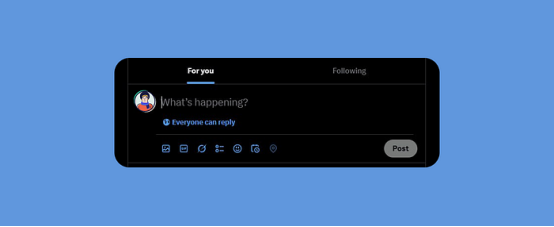

Twitter 的字?jǐn)?shù)限制與思想壓縮

我們以 Twitter(或稱 X,隨便吧)的設(shè)計(jì)心理學(xué)為例。Twitter?于 2006 年推出時,最初是一項(xiàng)基于短信的狀態(tài)更新服務(wù)。當(dāng)時,其 140 字符的限制并非意在宣示某種哲學(xué)理念,而更多是短信技術(shù)帶來的硬性限制——短信總共允許 160 個字符(其中 20 個字符預(yù)留用于用戶名)。

這個限制在用戶還在用翻蓋手機(jī)發(fā)短信的時代是合理的,但在智能手機(jī)成為常態(tài)后便已過時。盡管如此,它卻繼續(xù)成為該平臺的標(biāo)志性特征,嵌入到 Twitter 的視覺設(shè)計(jì)中,并制造了無形的認(rèn)知壓力。

發(fā)布窗口很小,這在我們開始輸入之前就立即暗示我們應(yīng)當(dāng)言簡意賅。如果我們有一個復(fù)雜的想法想要分享,很可能我們立即就開始思考如何將其壓縮。相比之下,打開一個擁有更大畫布的博客編輯器——完全是不同的心理空間。大多數(shù)人在輸入之前就會在腦中編輯自己的想法,而不是之后,所以在某種程度上,這種限制塑造了思想形成本身,而不僅僅是表達(dá)方式。

Twitter (X) 桌面版發(fā)布窗口

2017 年發(fā)生的事顯示了這些限制對我們的影響有多深:當(dāng)字符限制翻倍至 280 時,用戶行為幾乎沒有改變。盡管空間多了一倍,大多數(shù)推文仍然保持完全相同的長度。我們已被原始限制條件訓(xùn)練得如此習(xí)慣,以至于即使有了更多自由,我們?nèi)怨淌啬切┧季S框架——實(shí)質(zhì)上已經(jīng)將這種限制內(nèi)化了。

每一個設(shè)計(jì)選擇都會創(chuàng)造習(xí)慣,習(xí)慣創(chuàng)造文化,而文化最終塑造我們的思維方式。

設(shè)計(jì)背后的經(jīng)濟(jì)學(xué)

這種轉(zhuǎn)變并非一夜之間發(fā)生,但也絕非自然形成。我們可能認(rèn)為是自然的用戶偏好,實(shí)際上往往是刻意產(chǎn)品設(shè)計(jì)決策的結(jié)果。

我并不是想暗示這種轉(zhuǎn)變是某個讓人類集體注意力崩潰的宏大計(jì)劃所 orchestrated(精心策劃)的。我確信,當(dāng)初構(gòu)建 Twitter 短信集成功能的工程師們圍坐在一起時,說的絕不是“讓我們來重新連接人類的認(rèn)知吧”。但從這些技術(shù)限制和產(chǎn)品決策中,卻逐漸衍生出了如今我們溝通方式背后那看不見的架構(gòu)。

大多數(shù)平臺設(shè)計(jì)成助長淺層思維并非偶然,這一點(diǎn)我們都心知肚明——它們之所以這樣設(shè)計(jì),是因?yàn)檫@有利可圖。尤其是那些商業(yè)模式建立在廣告之上的免費(fèi)產(chǎn)品,它們需要我們的注意力,而碰巧,快速、強(qiáng)迫性的互動最能捕獲注意力。深度參與其實(shí)對生意不利。如果我們所有人都花 20 分鐘閱讀一篇文章并感到滿足,那么我們產(chǎn)生的廣告收入將遠(yuǎn)少于在同樣的 20 分鐘里快速消費(fèi)一個又一個帖子。如今的平臺優(yōu)化的是所謂的“持續(xù)性部分注意力”——它們需要我們始終參與其中,但從不完全投入。

透過這個視角,就能解釋為什么某些產(chǎn)品會抵制那些可能鼓勵深度參與或自然停止點(diǎn)的功能。這些功能會減少那些產(chǎn)生收入的核心行為。

照片由?Wiki Sinaloa?拍攝,發(fā)表于?Unsplash

設(shè)計(jì)者的困境

然而,對于我們這些構(gòu)建這些產(chǎn)品的人來說,這可能是一個令人不安的境地。作為設(shè)計(jì)者和開發(fā)者,我們可以告訴自己,我們只是在給予用戶他們想要的,或者我們受到了超出我們控制的業(yè)務(wù)需求的約束。這在某種程度上可能是真的,但在“消除摩擦”和消除那些幫助人們清晰思考或與我們的產(chǎn)品保持健康界限的“阻力”之間,只有一線之隔。以“用戶參與度”和收入的名義,我們能在多大程度上為那些對社會產(chǎn)生負(fù)面后果的做法辯護(hù)?

現(xiàn)實(shí)是,我們能產(chǎn)生的影響往往比我們愿意承認(rèn)的要多。每一個界面決策,從文本框的大小到通知的時機(jī),都能塑造人類行為。另一方面,這并不意味著我們需要放棄良好的用戶體驗(yàn)原則,或者故意讓產(chǎn)品難以使用,但這確實(shí)意味著我們需要擴(kuò)展“好設(shè)計(jì)”的定義,超越參與時間等指標(biāo),并努力讓利益相關(guān)者明白這為什么重要。

如果我們以用戶感到滿意并關(guān)閉應(yīng)用的頻率來衡量成功,會怎樣?在這種情況下,優(yōu)化質(zhì)量意味著什么?我們?nèi)绾尾拍塥剟罨ㄔ谒伎忌系臅r間,而不是花在滾動上的時間?我們?nèi)绾蝿?chuàng)造值得重返的空間,而不僅僅是路過?當(dāng)然,這些問題有點(diǎn)哲學(xué)意味,但我們也可以將它們視為實(shí)際的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)(一些團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在嘗試解決它們),因?yàn)槲覀兗扔泄ぞ咭灿胸?zé)任去構(gòu)建更好的產(chǎn)品。

以深度為導(dǎo)向的設(shè)計(jì)是什么樣的

我認(rèn)為并不存在一個標(biāo)準(zhǔn)的、能促進(jìn)向深度轉(zhuǎn)變的方法,但這里的關(guān)鍵洞見,我認(rèn)為是認(rèn)識到數(shù)字架構(gòu)塑造著心智架構(gòu)。當(dāng)我們設(shè)計(jì)有邊界的空間時,我們就在為持續(xù)的注意力創(chuàng)造空間。當(dāng)我們構(gòu)建尊重用戶時間而非僅僅捕獲用戶時間的界面時,我們就能重獲解決復(fù)雜問題所需的那種思考能力。在試圖讓用戶更多參與時,消除摩擦并不總是正確答案,它簡單、廉價,且并非沒有后果。

如果你能拋開我論點(diǎn)中那一絲懷舊的浪漫主義色彩,我想我們會同意這是一個實(shí)際的需要。我們不能喪失長期、細(xì)致思考的能力,而這種能力在淺層互動模式下幾乎不可能實(shí)現(xiàn)。我們應(yīng)該能夠用創(chuàng)造力和同理心去應(yīng)對復(fù)雜問題,而要做到這一點(diǎn),我們需要能夠支持我們心智、培養(yǎng)我們注意力和感知周圍世界能力的數(shù)字環(huán)境。

我們今天所經(jīng)歷的淺層思維并非不可避免;互聯(lián)網(wǎng)曾經(jīng)像一個地方,是因?yàn)樗?dāng)初就是被設(shè)計(jì)成那樣的。也許,通過有意識地構(gòu)建,我們可以讓它再次成為一個地方:如果淺層思維是設(shè)計(jì)出來的,那么深度也可以被設(shè)計(jì)出來。

精選文章: