香港的本土建筑最初源于一系列小型沿海聚落——這些反映漁港歷史的村落式社區,通常由低矮的木構房屋環繞廟宇而建,形成與海洋韻律緊密相連的共同體。大坑便是其中典型,這個客家人早期定居點因山澗匯入海洋的水道得名("大坑"即"大型排水渠"),曾是村民浣衣的重要場所。在填海工程前,這里緊鄰海岸線,如今卻已距海700米。

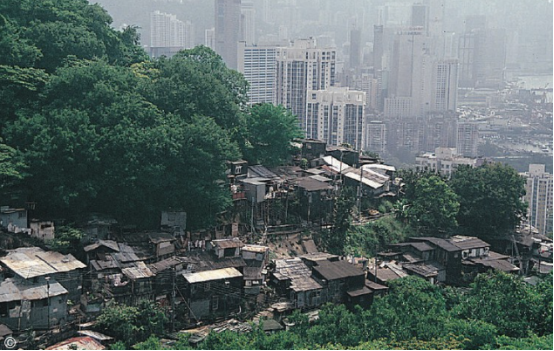

歷史上,香港本土建筑沿水系有機生長,多呈現為自發形成的寮屋區。大坑客家人曾在河岸搭建簡樸木屋,構成早期鄉村飛地。盡管多數此類景觀已被城市網格吞噬,但得益于獨特的遺產價值與區位,部分建筑通過保護性改造得以存續。

今日大坑的迷人之處,在于坡屋頂黏土瓦的傳統低層建筑與鉛筆狀住宅塔樓、高密度現代建筑的共生。步行十分鐘即達銅鑼灣——這個布滿摩天樓、商場與交通樞紐的超級商圈,與大坑形成歷史漁村與垂直都市的罕見對話,成為快速城市化中文化連續性的活態樣本。

小尺度的大意義:本土都市主義的持久價值

雖然大坑在1890年代已從鄉村轉型為城市網格,其建筑仍延續本土特征——低層、低密度的坡屋頂結構。如今這個約300米×200米的社區奇跡般保留了村落氛圍,形成功能完備的微縮城市:汽修店、五金行、洗衣房、文具店、獸醫診所、發廊、紋身工作室、茶餐廳與酒吧毗鄰而居。這種混合業態與宜人尺度,延續了香港多元生活方式的稀有范本。

相鄰的銅鑼灣則呈現另一種都市主義:人流被導向強調消費的巨型商場,街道互動稀薄,行人常面對雷同店面或漫長的空白商場立面,機動車道主導著快節奏通行。相較之下,大坑街道仍保留村落精神——人車共享的路面鼓勵漫步與偶遇。盡管有人質疑本土建筑低效過時,但其存在維系著文化豐厚且人性化的都市生活,為香港的垂直化發展提供另一種可能。

然而重建浪潮正侵襲大坑——鉛筆樓群取代低層建筑,光潔封閉的立面割裂著街道活力。這迫使我們思考:香港未來發展能否吸收本土建筑的步行友好性與社會活力?在全球化的摩天樓與零售景觀中,何種都市主義才能真正承載這座城市的精神?

廟宇、傳統與臨時街道:重構城市肌理

大坑現存最顯著的本土建筑是1860年代重建的蓮花宮,至今香火不絕。周邊傳統商住建筑經適應性改造,成為畫廊、快閃店、咖啡館等新業態載體。這些溫和轉型證明:遺產空間能以動態方式持續滋養城市生活。

這座供奉觀音的廟宇被列為法定古跡,其最獨特的建筑手法是將天然巨石納入室內空間。這種順應地形的建造智慧,與當下盛行的標準化預制系統形成尖銳對比——當場地被削平以適應模板化設計時,我們是否正在喪失建筑與自然對話的能力?

另一種延續的本土空間實踐是大坑火龍舞——這項中秋期間舉行、現列為國家級非遺的儀式,需居民協作制作67米長的燃香巨龍。活動期間,街道臨時禁車,轉化為慶典空間。這種對城市肌理的季節性重組,展現了本土場所營造的自發性與集體創造力。當香港日益被深地基玻璃塔樓主導時,此類社區智慧能否成為單一化都市主義的解藥?

有記憶的增長:以本土價值重構發展

大坑之于銅鑼灣,正如蓮花宮之于大坑——尺度謙遜卻意義深遠。城市固然需要通過金融、建筑技術等追求經濟增長,但這不必以犧牲文化多樣性為代價。未來開發應學習蓮花宮與火龍舞的啟示:保護本土建筑,支持社區自發實踐。這些細微的文化觸點,正是培育人性化互動的關鍵。

這種思維也應延伸至建造方法。在追求預制化效率的同時,能否重拾本土建筑對文脈的敏感?本土建筑的價值不僅在于歷史風格,更在于其原則——回應環境、促進人體尺度互動、支持日常活動多樣性。即使場地缺乏宏大敘事,本土化的適應性策略,仍能指引我們創造更具活力的鄰里。

精選文章: